Lady Diana, pour ses trente ans, est la plus triste des mamans.

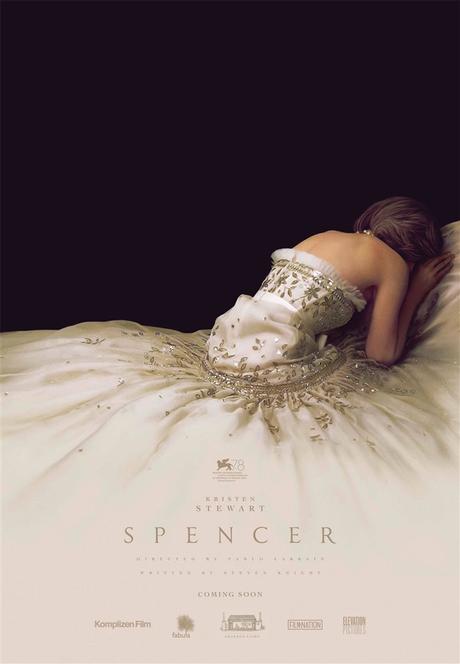

2021 nous a offert quelques affiches de films absolument splendides ( Annette, Flee, Memoria), mais y-en-a-t-il eu de plus superbe que celle de ? Recroquevillée dans une robe nacrée face à un fond noir monochrome, la princesse Diana pleure une détresse que nous ne connaissons pas encore. Tout ici est somptueux, raffiné, du costume finement cousu aux bijoux délicats - pourtant seule la tristesse infinie prévaut. Par cette image seule, le réalisateur Pablo Larraín affirme déjà les fondements de son film, de noirceur désespérée qu'un blanc de façade ne saurait effacer.

UN RÉALISATEUR IDIOSYNCRATIQUE

À quiconque aura visionné avant d'accorder un moment à Spencer, les idiosyncrasies du réalisateur apparaîtront évidentes. Je ne parle évidemment pas là d'une quelconque débilité de la part de Larraín, mais de cette patte indélébile qui caractérisait déjà fortement son précédent film et qui se retrouve ici sans concessions. En un sens, tout ce qui fait Spencer apparaissait déjà dans le récit des jours fatidiques ayant suivi l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy.

Une fois encore, le récit se construit sur un détail de l'Histoire avec un grand H, pour conter une tragédie à la fois intime et nationale ; les trois jours cruciaux de Noël 1991 que Diana a passé aux côtés de la famille royale britannique, tiraillée entre ses troubles intérieurs et un mariage qui s'effondre aux yeux de tous. Comme Jacqueline Kennedy avant elle, la princesse de Galles doit maintenir la face, empêcher à tous prix la façade de se fissurer, quel que soit le prix de son désespoir personnel.

Larraín a le don d'offrir aux actrices leur plus grand rôle, ouvrant à n'en pas douter la voie des Oscars pour Kristen Stewart, alternant entre les plans rapprochés au plus fort de l'émotion et les vues larges qui perdent le personnage dans d'infinis couloirs et de vastes plaines brumeuses. Spencer est un film d'errances magnifiques, baignant de majesté grâce aux costumes irréprochables de Jacqueline Durran et la cinématographie virtuose de Claire Mathon - démontrant sa prouesse dès le premier plan du long-métrage, avec la campagne anglaise peinte de givre et des lueurs du soleil levant.

EFFROYABLE CONTE DE FÉE

Le tournage en pellicule offre au film des teintes plus chaudes et des ombres plus profondes, apportant aux somptueux tableaux composés par le réalisateur et sa directrice de la photographie une douceur reflétée dans les légers halos de lumière caractéristiques du médium et le grain texturé de l'image. Cette même douceur que renvoient les tons pastels des nombreuses et absolument magnifiques robes portées par la princesse. Mais bien sûr, tout ceci n'est que mise en scène.

Là où Jackie s'attachait à la construction d'une légende nationale américaine, le nouvel opus de Larraín s'applique plutôt à démonter les traditions archaïques de la famille royale britannique. Le malaise va croissant tandis que Diana est constamment prise en étau par les regards insistants et moralisateurs de la Couronne, de tous côtés, à tous les plans. Y compris de la part de Camilla, cette " autre " jamais nommément citée, camouflée derrière un secret de polichinelle comme maîtresse du prince Charles. Ce dernier s'illustre comme un exécrable connard aux remarques incisives, basses et rabaissantes - faut-il en attendre moins d'un homme qui a déclaré " Quoi qu' "amoureux " puisse bien vouloir dire " quand on lui demanda si lui et Diana étaient amoureux juste après leurs fiançailles (et c'est une vraie citation) ?

En termes de contes de fée, Spencer est ainsi plus Grimm que Disney. Comme étouffée par ce corset qu'est la famille royale, la princesse se retrouve presque dans un film d'horreur - perdue dans une maison hantée à la façade chaleureuse mais aux entrailles abyssales. Le fantastique s'invite dans quelques scènes hallucinées, complimenté par une bande originale classique à la fois solennelle et lugubre, au cours desquelles sont convoqués les fantômes de l'Histoire - Anne Boleyn, reine damnée, apparaît à de multiples reprises à sa descendante spirituelle à la manière d'un ange gardien. À travers cet artifice, Spencer perd de la subtilité qui caractérisait le précédent film mais y gagne en symbolisme, s'affirmant fermement comme la " fable tirée d'une histoire vraie " qu'il s'annonce être à l'écran-titre. Ainsi, le scénario peut se permettre de réécrire la réalité pour mieux explorer l'intériorité de son personnage central.

Dans cette optique, le toujours talentueux Timothy Spall a quelque chose d'un Frankenstein ou Dracula. Promenant sa silhouette de croque-mort dans le rôle de l'intendant du château de Sandringham, il incarne physiquement le mal-être qui pèse sur Diana ; toujours présent, à observer, à surveiller, inlassable et immuable dans sa fidélité et son devoir à la Couronne. Il n'est pas foncièrement mauvais - et a même un ou deux moments de rédemption - mais est cette force qui s'impose d'un simple regard, allégorie de la tradition qui ne peut être bafouée.

DIANA

Spall est un des acteurs et actrices brillants qui composent le casting cinq étoiles du biopic, mais tous ne font finalement que complimenter l'extraordinaire, remarquable et inimaginable performance de Kristen Stewart dans le rôle-titre. Dès la déperdition littérale et métaphorique de la scène d'ouverture, l'actrice incarne toute la tristesse et la beauté de la princesse, toute la nuance intérieure de Diana. Difficile de ne pas se perdre dans ses yeux tristes, tandis que ressuscite à l'écran plus vraie que nature la Lady disparue, dans un travail de composition subtil et magistral. Stewart porte chaque seconde du film sur ses épaules et est insufflée de la tragédie du personnage - y compris celle à venir, que le spectateur contemporain ne connaît que trop bien.

Cette tragédie intime n'est jamais aussi forte que dans cette séquence terrible où Diana est seule, en pleurs, dans sa maison abandonnée. C'est dans cet instant que le film lui offre des visions ensoleillées de son enfance, telles un œil du cyclone. Comme Pedro Costa pour Vitalina Varela, Larraín ne peut sauver celle qu'il filme mais lui offre ce moment de catharsis lumineuse, cette image salvatrice surgie d'un passé qui semble si lointain et l'entraîne dans un montage virevoltant de danse, de joie et de liberté. Une scène exultante qui marque le point culminant du film, l'envol de l'oiseau libéré de sa cage dorée.

Spencer est à la fois le titre et le dernier mot du film. Il outrepasse les titres, les usages ; il n'y a plus de princesse de Galles ou de Lady Di, mais seulement ce nom, authentique et personnel, qui lui a été dérobé par la famille royale lorsqu'elle est devenue une princesse. À travers lui, Diana n'est plus princesse, épouse ou mère mais femme, entière, unique et resplendissante.

LE MOT DE LA FIN

Pablo Larraín tisse Spencer de la même étoffe dont était cousu son précédent . Kristen Stewart incarne Lady Diana et étincelle sous l'œil d'une caméra virtuose, dans un rôle de composition splendide et audacieux qui retrace les tragédies intimes de la plus inoubliable des princesses.

Note : 8 / 10

" If I ever become Queen, what will I be? Insane? " Diana

- Arthur