Fil narrarif à partir de : œuvres de Solange Pessoa et Judith Watson (« Réclamer la Terre/Palais de Tokyo) – Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux, José Corti 2022 – Georges Didi-Huberman, Imaginer Recommencer, Éditions de Minuit 2021 – La société qui vient, sous la direction de Didier Fassin, Seuil 2022 – des souvenirs, des extraits d’autres lectures…

C’est un dimanche, sans doute – son organisme est certes désaffilié du fil calendaire dominant, mais quelque chose dans l’atmosphère, moins de rumeurs de moteurs affairés, échos lointains de cloches et de jeux d’enfants, un relâchement général du flux tendu bruitiste, lui rappelle ce qu’étaient les dimanches –, une vacance, un trou temporel. Le début de soirée est très doux, le déclin du soleil presque imperceptible, transcendant délicatement la mélancolie du crépuscule. Comment fait-il, par où passe-t-il pour revêtir, par en-dessous, les feuillages, les branches, les troncs de fines feuilles d’or ? Ses faisceaux alanguis, où dansent poussières et pollens, viennent tapoter écorces, rameaux, limbes, nervures, pétioles, les moulant dans sa lumière, avec précision. La finitude du jour en est presque figée dans cet écrin, mordoré certes, funéraire aussi, immuable fugitivement, dont les éclats patinés se réverbèrent sur sa peau. Le dessus des feuillages, la face des troncs et branches tournée vers l’est, d’un vert olive très sombre.

Il vient d’avaler une collation frugale, un peu soignée, seul, avivant le souvenir des anciennes commensalités festives, ces repas où l’on marquait d’excès les anniversaires, les événements marquants. Il n’avait jamais imaginé un jour être au-delà de ces célébrations, ou plutôt, dans une célébration ininterrompue, banalisée, en simultanéité constante avec tout ce qu’il a à célébrer, parce que fouillant sans cesse ses souvenirs, étonné de voir déjà la fin se préciser.

La température est juste agréable sur la peau nue, même pour un vieux cuir usé, estompant la séparation entre interne et externe, elle aussi métamorphosée par les feuilles d’or. Les oiseaux entretissent leurs chants, appels, répons, soliloques, dialogues, gammes répétées, improvisations risquées qui pourraient presque faire croire que les menaces de sixième extinctions sont pure complotisme, mais il sait que ce qu’il entend n’est précisément qu’un reste de profusion, exhibition de vestiges. La portion congrue. Jouissant de ce concert, il sait qu’il tend l’oreille vers autre chose que les airs joués et les signaux répétés. Ce qu’il y a entre et derrière. La disparition invisible, inaudible, pesante. « C’est toute une aventure du sens et des sens qu’il faut donc reconsidérer : l’aventure de ce que c’est que voir, entendre, sentir dans un monde abîmé, et de ce que l’effort de parole peut y faire. Car la perception elle-même, à l’ère des extinctions devient une épreuve douteuse, un peu louche. Une extinction par exemple ça se voit mal ; la disparition peut être discrète, ça s’en va sur la pointe des pieds, et le manque n’est qu’à la mesure des attachements qu’on entretenait. » (Macé) Il retrouve, avec les oiseaux, tant au niveau de leurs partitions communes que leurs improvisations individuelles – et donc autant de traces de subjectivités -, le sens de l’écoute longtemps exercé professionnellement, essayant au cours de longues heures quotidiennes, durant des décennies, à comprendre les musiques des humains, pas tellement celles qui inondent les ondes et tuent tout questionnement sur la musique, mais celles, venues de partout, minoritaires, maintenant ouverte l’interrogation : pourquoi la musique, qu’est-ce que ça dit, et comment, selon quelles idées, quelles pratiques, quels récits, quelle ténacité à envoyer des signaux pour tester et rendre plausible un territoire de résonances, éveiller la plus grande diversité d’échos d’interrelations réconfortantes ? Qui est là autour de moi, qui me répond, avec qui et quoi continuer, « faire tenir » quelque chose, à partir du son ? Une communauté d’humain et non-humain s’exprime dans l’inquiétude des cris musicaux pratiqués par les corps et esprits.

Tout le jardin exhale une fraîcheur d’exception – pas habituelle, donc, pas au rendez-vous à l’identique chaque jour à la même heure, mais qui semble être unique, singulière, propre à cet instant précis -, végétale, florale, ventilée discrètement par les êtres de plumes affairés, qui prend possession de lui, l’imbibe petit à petit, plutôt, l’apaise tout en avivant de façon bienveillante, et inattendue, les intranquillités systémiques si bien résumées par la philosophe : « Bref, comment un vivant réussit à « tenir ensemble » est devenu une question ouverte » (Stengers), ouverte indéfiniment en ce qui le concerne, ayant fabriqué un confort relatif à éviter d’envisager qu’elle puisse se clore ! Du coup – et il serait passionnant de justifier de façon précise ce qui précède à ce qui suit, de quelque chose dans l’air à quelque chose en bouche – il a décidé d’en finir avec un vieux fond de gin et une bouteille de tonic périmée à capsule rouillée… A la première gorgée de gin tonic, le pétillement de l’amer fruité conjugué au parfum de genièvre accélère l’osmose avec l’organisme pluriel du jardin et lui rappelle de façon très vive un baiser long échangé à Bruxelles, sur une petite place ombragée, presque villageoise, avec un ultime amour. Plutôt qu’un rappel, il y replonge, en revit le flux. Écrire les choses en termes d’évocation et de correspondance entre un ressenti présent et une émotion passée relève de la paresse narrative : c’est prendre l’option facile d’une saveur qui en réveille une autre, par hasard ; cela ne correspond probablement pas à la réalité ; il avait en réserve un vieux Tonic et un fond de Gin ; son cerveau en était bien informé et savait qu’en buvant le cocktail gin-tonic, il revivrait le baiser amoureux, charnel et passé, excitant et décuplant l’impression d’être embrassé par le « trou de verdure » où il s’oublie («l’écrin , au couchant, provisoirement funéraire, intemporel ») ; dès lors, tout le système nerveux a construit et rendu lancinant, irrésistible le désir d’avaler cette boisson, ce philtre, d’inonder les papilles de saveurs amères et toniques. Pour revivre une de ses dernières illuminations charnelles, ressusciter ses amours.

C’était un baiser revival. Baiser d’amants qui se retrouvent après un long éloignement et, tout en échangeant des nouvelles sur leurs réalités – s’informer de ce qu’ils sont devenus – évoquent leurs illuminations passées, avec reconnaissance réciproque, élucidant ce qui à l’époque n’avait pas été perçu, ébauchant ce qui aurait pu advenir si ceci ou cela avait été perçu autrement, explicitant ce qu’ils en conservent, mesurant ce qui continue à vibrer. Une joyeuse autopsie sans tabou. Et, au moment de se quitter après cette parenthèse, de retrouver chacun-e leur trajectoire éloignée l’une de l’autre, rarement alignées, à l’instant de s’embrasser, l’improbable les saisit, de l’ordre de l’accident de parcours. Aucun des deux n’a de penchant pour le réchauffé, ni ne calcule pour arracher à l’autre une compensation, une gâterie. La page est tournée même s’ils continuent à en réciter quelques passages, de temps en temps. Cependant, à peine leurs lèvres s’effleurent pour un salut intime mais conventionnel, qu’une réplique lointaine, douce mais irrépressible, de leur coup de foudre initial, les soulève depuis le nombril, les déséquilibre et les jette dans les bras l’une de l’autre pour un bouche à bouche tendre et affamé. Oui, un bouche à bouche, parce que la fougue de l’étreinte dissimule à peine sa dimension de soin, le manque d’oxygène extirpé du déni, enfin avoué et qu’eux seuls peuvent combler, étant les seuls porteurs de l’air frais mutuellement compatible, du principe vital dont a besoin l’autre.

Ce qu’émule les gorgées de gin-tonic, à travers son corps alangui dans l’étreinte végétale du jardin, ce n’est pas seulement l’attraction de la chair genièvre, nue, que sa langue explorait dans le cou tendu vers lui, ni le mystère pétillant de la langue mêlée à la sienne conduisant à ne plus reconnaître ce qui appartient à soi et à l’autre, mais surtout, dans cet instant imprévu, impossible, les mains affolées de pouvoir reprendre ce qui leur manquait tant, ce « plus que précieux » qui leur avait échappé, la sensation d’un ruissellement fondateur, magique, la bonne nouvelle éphémère d’une source réanimée qui se remet à couler de façon irrépressible et qui fait un bien fou. Ses mains caressant le visage aimé, joues, mentons, pommettes, front, yeux, paupières, lèvres, nez, puis s’égarant dans la longue chevelure, revenant par la nuque, le cou, à nouveau éperdues sur le paysage-visage, palpitant, tantôt évanoui, tantôt matérialisé dans le vide de façon irréelle. Fasciné par la force vivante. Obstiné à en imprimé les formes dans ses paumes, à la manière d’un masque mortuaire de son désir le plus beau. Visages et lévitation. Cela, surtout, continue à agir en lui, constitue un événement toujours en cours. Un ruissellement. C’était comme si ses paluches avaient trouvé le truc pour retenir, en leur creux, l’eau vagabonde ou le sable inconstant, inventant une forme hospitalière magique (enivrante comme l’idée du vol quasi perpétuel des martinets, hyper actifs ou somnolents, mais toujours fendant les airs). Un visage léger et puissant, tout en matière-oiseau, aérien et en mouvement depuis la nuit des temps (le peuple des oiseaux comme survivance du temps des dinosaures). Recueillant ému la douceur lumineuse de ce visage, ses doigts jonglent avec la beauté sauvage et indomptable du vol-martinet. Le ruissellement des énergies de leur étreinte submergeait le cerveau, la moindre de ses fibres. De lointaines régions de son être – dont il n’avait plus de nouvelles, auxquelles il avait renoncé – sortaient de l’ankylose, ranimées par un courant libéré. Alors il se pressait contre elle, elle contre lui, là sur le trottoir animé, lui, du côté « monsieur », percevant pleinement les questions de différence d’âge (ne refoulant pas le « on va encore voir un vieux qui s’offre une plus jeune »), à travers l’immanence de leurs formes se cherchant, ventres, hanches, dos, épaules, fesses, cuisses, seins, pectoraux, cuisses – des sexes aussi, bien entendu, pas censurés, sans rien de catégorique, peut-être est-ce dû à l’âge, pas de rôles préfigurés à jouer, les sexes comme pôles polymorphes de quelque chose à inventer. « iI faut une interaction pour que l’énergie liée au mouvement se convertisse en énergie potentielle, et vice versa » (Engels/Stengers). Des sexes au service du besoin d’énergie potentielle commune – le tout comme l’arrière-pays du visage-paysage caressé, moulé en ses paumes où affluent à nouveau les sensations de « quand il était amoureux », chaque plis, dans leur plasticité, restituant le temps écoulé depuis le coup de foudre initial et mesurant, par intuition, tout ce qui avait altéré sa vieillesse à lui, sa jeunesse à elle. La surprise d’y constater quelque chose à eux et devenu intangible – une part d’eux intouchée par la séparation et comme vivant sa propre vie. Le temps long (à l’échelle humaine) qui venait de s’écouler dans la séparation, chacun dans son monde à soi, avait après coup, soudain, la saveur d’une durée partagée secrètement et dont les molécules se reconnaissaient, fusionnaient. Fébrilement. La surprise, donc, déclencha un baiser improbable – à contre-temps. « Or le contretemps est une forme avant tout : une forme de temps. (…) C’est l’irruption d’une singularité dans le ballet réglé des mesures ou des tempi prévisibles. Il creuse le rythme, lui donne profondeur voire vertige et, en même temps, il révèle le rythme. Il est révolte en tant que temps inouï mais, aussi, ré-volteen tant que temps retrouvé, retourné à sa condition native. » (Didi-Huberman, p.538) Cherchant à ne plus quitter ce contretemps exaltant, ils lâchaient des mots pour inscrire le baiser en un cycle annuel, rituel, ils parlaient – paroles hachées, comme en dormant, transis – d’en faire un rite de printemps. Une fois par an, ils se retrouveraient là pour s’embraser, sans raison, sans but, sauvages. Enfin, ils ouvrirent la possibilité d’un tel rite, ils ne figèrent rien. Cela n’aurait eu aucun sens. Juste une hypothèse, mais qui donne des ailes. (Et qui ne resta pas totalement sans suite.)

C’est tout l’entrecroisement de son territoire mental et matériel, réel et rêvé qui s’en trouvait régénéré et bouleversé. Ce qu’il avait cru fini, terminé, recommençait, mais se révélait n’avoir pas cessé de continuer,sous d’autres formes, sous les radars. Avec ce baiser il tombe dans une faille où son histoire est à réécrire, où la maîtrise à exercer sur son vécu relève autant de la fiction, de la créativité qu’il dégage des occurrences entrecroisées, que du réel proprement dit, en tant que tel, qui jouerait les lois de la nature. Son cheminement aurait donc pu être autre. A un moment donné, sa vie aurait pu prendre une bifurcation. Que se serait-il passé ? Que serait-il devenu ? Quelle autre fertilité, avec ses pratiques et connaissances spécifiques, l’aurait façonné ? Et comment ? Avec quel visage ? Quel corps ? Un flot de questions forcément sans réponse, sans regret, sans aigreur, sans noirceur – frôlant quand même l’ombre du « aurais-je raté ma vie » ? -, ressenti plutôt comme nécessaire, donnant du relief au vécu, à ce qui reste à venir (peu). Du coup, s’emballe le goût à s’inventer d’autres histoires, relançant l’obsessionnelle machine à calculer, à mesurer, quelle vie ais-je eu ? valait-elle la peine ? ais-je été correct ? « Je sais aussi qu’en avançant en âge les occasions de deuil ont toutes les chances de se multiplier. On peut y devenir insensible. On peut y devenir de plus en plus sensible au contraire. On peut se trouver devant les deux réactions à la fois, selon les moments. (…) Ainsi ais-je raisonné. S’obstiner à vouloir chasser ces ombres serait bête. Il faut faire avec. Il faut s’en servir pour éloigner l’idée qu’il n’y a plus rien à faire, qu’il n’y a plus de temps. Ou, au contraire, de l’idée qu’il n’y presque plus de temps, tirer l’énergie de son emploi productif, même s’il est dérisoire au regard de la disparition. » (Roubaud, p. 1345).

Tirer l’énergie de son emploi productif.

Il revit ses enfouissements insatiables dans sa chevelure, s’y délestant de la contrainte d’être tenu en une forme arrêtée, perdu dans les ondes sensuelles, communiant avec et pressentant d’innombrables façons de ramper dans le réel, l’imaginaire, se métamorphoser. Déjà, lors des premières fois, des années et des années en amont. Mais là, dans ce revival, encore plus éperdu. A la recherche du passé. Voulant croire plus que de raison à la force du contretemps. Confronté à la manifestation d’un désir qu’il avait, jusque-là, tout lieu de croire éteint et qui recommençait. Mais transformé, différent. Plus large, plus diffus, plus tourné vers une quelconque possession, érection n’étant plus associé à pénétration par le signe =, mais d’abord dialogue avec toutes les composantes du territoire commun, tel qu’il vibrait contre lui et contre elle, entre eux. A nouveau son corps à elle entre ses bras, le sien dans ses bras à elle, et il reprend pied en effet territorialement. L’effritement est freiné. Rien à voir avec un territoire à dominer. Le territoire – qu’ouvre la clairière de leurs corps enlacés – est en ensemble d’éléments disposés dans l’espace et le temps, connus et inconnus, avec lesquels il cherche à entrer en relation, il leur parle, leur envoie des signaux, en reçoit, et c’est ça qui lui permet de se situer, enfin, de laisser poindre la croyance d’être situé, quelque part. Mais ce n’est jamais acquis définitivement, il faut sans cesse recommencer, inlassablement envoyer des signaux, en recevoir, intégrer, renvoyer. Travailler à ce que quelque chose « tienne ensemble », un quelque chose avec lequel développer des liens de solidarité, pour « tenir ensemble » soi-même. Et ce travail s’effectue, à l’aveugle, au jugé, avec des textes, des morceaux de musique, des empreintes de visages, des animaux, des horizons, des lumières naturelles aimées, des bouts de paysage, des saveurs, des efforts physiques, familiers, des peurs, des silences, des fragments de mémoire, des corps attirants ou repoussants, des restes de jouissance, des réussites, des échecs, des techniques, des outils de jardinage, des ustensiles de cuisine, des mécaniques-prothèses telles que le vélo, des fleurs, des points d’eau, des ombrages, des chemins… Exactement comme chantent les oiseaux. Exactement comme chez les humains les pratiques qui s’apparentent aux chants des oiseaux. Dont on a, à tort, longtemps réduit la signification à une fonction de « contrôle » du territoire, d’affirmation de propriétaire, incluant parade et possession sexuelle. Mais non, le territoire est ce qui donne envie de chanter, est un thème qui inspire répétition et improvisation, donne du sens au chant, se laisse par lui intégrer dans le monde de l’oiseau, participe à son langage, devient langue. « Voilà le genre de choses que « dit » en effet l’oiseau. Sans doute pas l’information qu’il communique à d’autres de son espèce, encore moins le message qu’il profère à notre intention, mais ce que sa propre tenue dans le monde vivant formule, énonce : les lignes qu’elle émet, réalise et dépose dans ce monde. « Voilà comment l’oiseau se situe ». Se situe, c’est-à-dire fabrique une situation sonore. » (p.373)

Moduler l’expression de sa « tenue dans le monde ». Que fait-il d’autre ? Fermant les yeux sous les branches d’érables chargées de fruits, mêlées à celles d’un marronnier exubérantes de fleurs jaillies en cascade – les feuilles d’or pâlissant, tirant vers l’argent, bientôt l’étain bleuté – avalant une autre gorgée de gin-tonic un peu tiédi, revivant le labyrinthe des cheveux soyeux, circonvolutions de fils. Rien à voir avec un fouillis, un désordre. Pas juste une histoire de frou-frou émoustillant les sens. C’est comme de plonger sous l’eau, d’échapper au présent, de percevoir les sons de surface désormais lointains, symbolisant une rupture, un « larguer les amarres », et de s’enfoncer dans une forêt d’algues douces, matricielles et de découvrir qu’elles s’agencent en architectures mystérieuses, variées, proposant différentes remontées, ouvrant différents accès à des profondeurs temporelles autrement inaccessibles. Construction ondulantes, immersibles, immersives et dont l’agencement rend possible la survie prolongée dans l’élément aquatique. Ailleurs. Et c’est en lui, c’est en elle. Une entre-capture de leurs rêves et projections respectives. L’emboîtement de tous les troubles vécus à chaque abandon en sa toison – y sollicitant l’oubli, la traversée lustrale vers un autre devenir – dessine les formes d’un art de vivre à déchiffrer, cabalistique, à la manière de ces vestiges de civilisation dont il est malaisé d’établir les tenants et aboutissants, les usages, les portées symboliques. Ca le conduit, quelque part en sa mémoire, vers des images archivées d’une œuvre de Solange Pessoa. Et il se souvient que face à cette œuvre, il y a près de vingt ans, il avait vaguement imaginé ce qu’il aurait pu tissé – ce que son inconscient avait probablement tissé à son insu – comme chemin ombilical, au fur et à mesure qu’il s’éloignait du noyau de ses fusions amoureuses, nouant à l’infini les mèches de cheveux soyeux de son amante, multipliées à l’infini par l’imaginaire. Chaque jour quelques mèches, quelques nœuds. Restant noué à elle mais s’éloignant, s’effaçant. Chaque jour configurant ainsi leur territoire évolutif. Un ombilic cathédral traversant les temps, désormais sans début ni fin, rétrospectif et prospectif, rythmant un héritage, comme il est du travail de rythme dans le chant des oiseaux, « eux qui entendent, s’entendent, écoutent le paysage, le rythment, prennent peut-être plaisir à chanter, et ouvrent au-devant d’eux, au-devant de nous, de tous, tout un monde sonore… » (p.368). Tous ces cheveux assemblés en partition graphique, évolutive, de l’événement que fut leur interpénétration, hein, sans cesse changeant, mais poursuivant sa route, son cheminement arabesque et reptilien, agrégeant d’autres éléments et événements qui, au fil de son déroulement, lui font écho. Quand il rencontre et arpente la cathédrale capillaire de Solange Pessoa : « mon dieu, exactement ça, comment ça bouge toujours en moi, nourri par moi, certainement, mais sans volonté particulière, sans contrôle, comment ça m’enveloppe ». Et l’artiste : « Mes œuvres révèlent des dynamiques de mouvements discontinus et inquiétants. Elles émergent de la métamorphose, de l’élan et de flux. Je n’ai aucun contrôle sur ces forces et j’admets avoir un faible pour les régions et les profondeurs inconnues. Mais rien n’est prédéterminé par la nature ni par les civilisations anciennes ni par les mémoires intemporelles. » ( Palais 33, p.81)

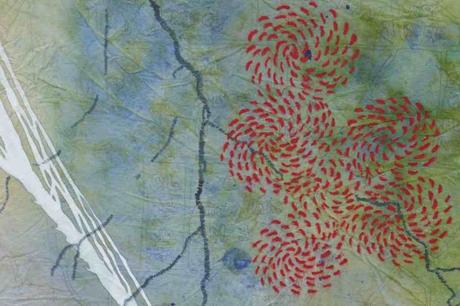

L’expérience d’enlacer son territoire de vie, de sentir et revoir en un instant tout ce qui compte pour lui – proche et inaccessible, acquis et délétère, reliant l’intérieur de ses cellules à la vision panoramique, cosmique, et mêlant l’immuable au « juste de passage »-, en tenant contre lui cette femme de sa vie, en se pelotonnant contre elle, en faisant chair commune, il ne l’exprime, en lui, qu’en fresques visuelles. Il ne pourrait la traduire qu’en fresques. Les mots défaillent et ne sont justes que par leur défaillance. Dont il convient d’établir l’équivalent topographique pour voir de quoi il retourne. Cela pourrait ressembler à certains dessins-peintures-collages d’Emelyne Duval dans lesquels il lui semble évoluer tout en courant, animalement, de caresse en caresse, d’attouchement en attouchement après une onde électrique qui chamboule des visions de mythes, de stéréotypes, de contes et légendes bien connus. Il pense aussi aux cartographies, autant oniriques que littérales, poétiques que politiques de Judy Watson. Des motifs graphiques, aperçus comme au fond de l’univers, comme des nouvelles venus de régions jusque-là jamais aperçues, et qui pourtant ressemblent aux fulgurances émotionnelles qui relient leurs deux corps, illustrent ce qui va et vient entre leurs systèmes nerveux, leurs imaginaires qui s’accordent, cherchent à n’en faire qu’un. Regarder cela leur dilate les sens. Il aimerait que ces motifs soient tatoués sur leurs peaux de façon vivante, bougeant, colonisant leurs épidermes. Ce sont des œuvres qui ont une dimension de palimpseste, le fond ressemble à de la peau, justement. Une peau alliant plasticités nuageuse, fluviale et calcaire. Révélant des iconologies précaires, à bouillonnement bactérien, laissant présager un grouillement civilisationnel inexploré, mais filtrant peu à peu, par accidents et contretemps, dans nos représentations. Des apparitions. Des cicatrices tant liées à des parcours individuels que blessures à l’échelle de la biosphère. Intersections. Les matériaux utilisés par l’artiste ont une histoire, une texture historielle, sont choisis pour leur relation à ce qui les transforme. Les tissus « ont été suspendus dans la forêt vierge, exposés aux éléments, et avant cela, laissés à tremper dans des jarres à teinture écologique ou encore piétinés dans la boue. » (Palais 33/Judy Watson) C’est ce qui fait que le regard n’est pas arrêté par le fond de l’image. Il n’y a pas de fond. Juste des ouvertures. Ce sont des membranes abyssales, vivantes, fluctuantes. Elles ne referment rien. Elles filtrent, font communiquer ce qui se manifeste de part et d’autre de leur tissu. On dirait les confins marouflés du système solaire. La planète vue de très haut ou, à l’opposé, par en-dessous, de très bas. C’est très familier et complètement inconnu. Ces surfaces insaisissables sont parcourues de tracés hydrauliques, constellations de flux qui drainent les existences, les portent vers d’autres rivages, tout en les préservant en un même bassin d’habitudes où expérimenter des ancrages fluides, pluriels. En elles transfigurent les cicatrices de l’histoire coloniale comme hantant à jamais l’infini éther, gravées à mêmes les voies lactées (ici, en Australie, la persécution des Aborigènes). Et en leurs strates, à l’instar de parchemins qui prédisent depuis des siècles une catastrophe imminente selon une écriture explicite et pourtant toujours non déchiffrées, les indications statistiques, globales et locales, de l’effondrement climatique. Et eux, se rejoignant en un contretemps providentiel – peut-être leur dernière baiser – ils flottent dans cette vaste imagerie qui remonte aux origines tout en laissant surgir des émulsions symboliques qui attisent l’énigme du futur. Le réel inobservable en train de se dessiner. Là-dedans, leur étreinte intime échappe provisoirement à la finitude et vogue en apesanteur. Tout ce qui concerne la destruction du lieu de vie traverse leurs êtres et se grave sur leurs corps, machine pénitentiaire de Kafka (une seule et même condamnation commune reproduite sur les corps individuels, la faute de quelques-uns – les riches, les dirigeants – endossées par tous). S’agissant du territoire que leurs sentiments ouvrent et remuent, où mettre en partage leurs vies singulières avec ce qui les environne, ils savent devoir d’emblée se défaire des tropismes coloniaux hérités de leur éducation et culture. S’informer de cet héritage et veiller, dans les moindres gestes, à s’en défaire, est une règle de vie juste, par où la réussir. Et les fleuves, les rivières, leur cours, leurs embranchements, leurs confluences et delta, c’est là, vers çà et avec ça qu’ils exercent « une interaction pour que l’énergie liée au mouvement se convertisse en énergie potentielle, et vice versa », tout ce qui les irrigue, dont l’ampleur les intimident, de même que la fragilité et la charge d’entretenir et préserver l’interaction.

En restant coi dans un coin de nature qu’il abandonne à l’ensauvagement, observant une sorte de momification progressive de lui-même – ponctuellement embaumé de feuilles d’or dans l’écrin végétal du couchant – restant, simplement, à classer des souvenirs qui ne se laissent pas facilement assignés à un ordre linéaire, en extirpant ce qu’ils contiennent de l’« universel » de l’homme blanc colonial, de l’hétérosexuel ordinaire, soupesant des potentiels, reconsidérant l’aventure du sens et de ses sens, celle qui le dépasse et dans laquelle il a barboté sa vie durant, tout cela aidant, sans autre forme de procès, il se livre à une occupation passive d’un micro-territoire. Le peu de connectivité numérique qu’il conserve lui a permis de s’inscrire dans un réseau, un maillage de lieux qui entendent résister à un usage destructeur de la terre. Il allume quelques fois son écran – rarement – et va y contempler la carte « interactive de la région, du pays, du continent, de la planète où sont représentés par des points lumineux toutes ces micro-occupations politiques/poétiques/écologiques de lieux. « Depuis le début du XXIème siècle, l’occupation est devenue pour certains militants un moyen, voire une fin, en vue de contester les décisions d’acteurs (collectivités locales, État, firmes du secteur privé) qui prétendent aménager le territoire et prescrire les usages légitimes de l’espace. (…) L’occupation des lieux perçus comme menacés vise donc non seulement à bloquer l’avancement desdits projets, mais aussi à porter la critique contre ce qui en condense la possibilité : le capitalisme, l’exploitation maximaliste des ressources et des espaces, l’exclusion des populations riveraines et/ou les plus modestes des lieux comme de la décision, la financiarisation de l’économie, la déconnexion d’avec les besoins essentiels, le déni du vivant. Le mouvement hostile aux « GPII » (Grands projets inutiles et imposés) sous la bannière duquel se rangent de nombreux contestataires permet d’unir des luttes souvent localisées et dispersées contre des projets certes différents, mais dont l’intérêt collectif et la légitimité politique sont fortement discutés. » (p.1017 – Stéphanie Dechézelles)

Une fois le site ouvert sur son vieil ordinateur, avec la connexion aléatoire de ce coin reculé, l’image apparaît lentement, brumeuse, les points occupés apparaissent peu à peu, sur la carte, comme les étoiles au crépuscule, clignotent faiblement. Un pétillement. Celui du tonic avec le gin. Amer fruité et chair genièvre. Celui du baiser. Bouche à bouche. A l’échelle de la planète, constellation de micro-contretemps, chants d’oiseaux et rythme stellaire du contretemps. Baiser du contretemps.

Pierre Hemptinne