Touki Bouki ou l'émergence du cinéma africain.

En 1973, un peu plus d'une décennie après l'indépendance du Sénégal, le réalisateur Djibril Diop Mambéty signe une œuvre entrée au panthéon du cinéma mondial et pourtant trop longtemps méconnue. Touki Bouki, c'est le "Voyage de la Hyène", personnage du folklore local plus ou moins comparable au renard des contes européens, rusé et malin, qui trompe mais finit souvent par être lui-même trompé - comme les protagonistes du film en feront l'expérience. Avec une approche que l'on qualifierait aujourd'hui de franchement expérimentale, aborder le film peut être difficile pour un public occidental près d'un demi-siècle plus tard. Pourtant, il est nécessaire de reconnaître à quel point l'importance qu'a eu Touki Bouki pour le Sénégal et l'histoire du cinéma africain a été cruciale.

INDÉPENDANCE

Il y a toujours eu du cinéma en Afrique, mais il n'y a pas toujours eu de cinéma africain. La nuance est subtile mais néanmoins importante.

Il y a toujours eu du cinéma en Afrique. Effectivement, les frères Lumière ont envoyé leurs opérateurs filmer le continent dès 1896, soit à peine quelques mois après leur première projection publique payante du 28 décembre 1895 - qui marque communément la date de naissance officielle du cinéma. Dans la coutume de cette époque où l'on appelait encore les films "vues photographiques animées", l'intérêt principal de filmer aux quatre coins du monde était la recherche de l'exotique, du sensationnel, afin de prodiguer au spectateur la vision de contrées sauvages et inconnues, d'un ailleurs qu'il n'avait encore jamais vu.

Compte tenu du pouvoir socio-politique de l'outil cinématographique, il n'est donc pas étonnant que les puissances impérialistes firent en sorte de maintenir ce schéma de pensée en Afrique, dont plus de 90% du territoire est encore colonisé en 1950. Pendant plus d'un demi-siècle, la majorité de la production issue du continent engendre des films par les occidentaux, pour les occidentaux. Toute production locale est inhibée, sinon purement et simplement interdite, comme c'est le cas dans les colonies françaises dès 1934 avec le décret Laval.

Il faut donc attendre les années 1950 et surtout 1960 pour que change ce paradigme. La date n'est pas anodine ; nous sommes en pleine décolonisation. L'indépendance permet d'abord la levée des restrictions et par conséquent l'émergence de possibilités jusqu'alors inenvisageables, et surtout la volonté et le besoin coïncidents pour les nouveaux pays de porter leur propre voix auprès de leurs populations et du reste du monde. En 1960, la France se sépare de la quasi-totalité de ses colonies d'Afrique, et c'est précisément en leur sein qu'émergent les pères fondateurs du cinéma africain. En Mauritanie, Med Hondo ; au Mali, Souleymane Cissé ; et non pas un mais deux d'entre eux au Sénégal, Ousmane Sembène et Djibril Diop Mambéty.

Mambéty naît en 1945 à Colobane, une commune de la banlieue de la capitale sénégalaise, Dakar. En 1966, sous un climat fertile pour les arts sous la présidence de Léopold Sédar-Senghor (lui-même poète), il réalise avec les moyens du bord son premier court-métrage, Badou Boy. Suivront seulement sept films entre 1968 et 1999, dont cinq courts - de Contras' City à La Petite Vendeuse de Soleil - et deux longs, Touki Bouki et Hyènes. Le réalisateur voit sa carrière s'arrêter brutalement avant le passage au XXIe siècle ; il décède prématurément à Paris en 1998 des suites d'un cancer du poumon, à seulement 53 ans. En dépit de cette tragédie, Mambéty a su livrer en trente ans de carrière des visions de cinéma révolutionnaires et s'est affirmé comme l'une des voix les plus importantes de l'histoire du cinéma africain.

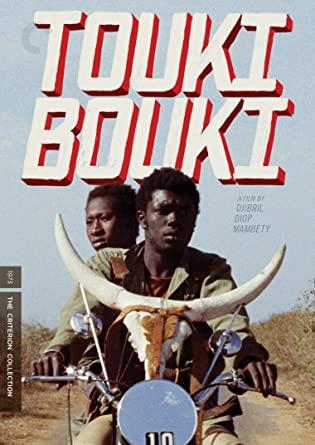

Peut-être plus encore dans son premier long-métrage de 1973, le mythique Touki Bouki. C'est l'histoire d'un berger et d'une étudiante, Mory (Magaye Niang) et Anta (Miriam Niang), qui quittent Colobane et les affres de leur vie trop pénible afin de rejoindre la capitale. Juchés sur la moto à tête de zébu de Mory, ils prennent la route et accumulent les petits larcins dans l'espoir de récolter assez d'argent pour pouvoir embarquer sur un bateau et ainsi partir pour la France...

HYBRIDITÉ

Il est difficile d'évoquer l'œuvre de Mambéty sans convoquer le concept d'hybridité - c'est vrai de tous ses films et de Touki Bouki peut-être plus encore. L'hybridité est une notion de psycho-sociologie qui décrit le paradoxe irréconciliable de la culture africaine à la suite de la décolonisation. Elle traduit un double mouvement entre la volonté pour les nations nouvellement indépendantes d'exprimer leurs propres cultures et traditions face à l'Occident (Mouvement de rejet) tout en étant irrémédiablement tramées par des siècles d'apports coloniaux (Mouvement de convergence). La cohabitation de ces deux mouvements entraîne dans l'Afrique post-coloniale un certain mal-être pour toute une génération prise entre deux élans contraires.

Ce mal-être est précisément celui vécu par les deux protagonistes de Touki Bouki. Alors que le Sénégal célèbre son indépendance, promesse de nouveaux horizons et nouvelles opportunités, eux ne rêvent que d'une chose : partir, et rejoindre une France idéalisée.

"Il est question dans ce film des Africains malades de l'Europe (...). Le film, c'est un peu l'histoire de beaucoup de jeunes, le dégoût aussi que m'inspire cette image qu'on s'acharne à donner de l'Europe avec un tel sens du merveilleux que vous n'avez plus qu'une envie : y aller, et que vous commencez à vous sentir étranger dans votre propre pays. "

Djibril Diop Mambéty

L'hybridité caractérise aussi bien le fond que la forme du film de Mambéty. De façon très surfacique, on note une influence majeure des films de la Nouvelle Vague française, un cadrage précis et millimétré, une cinématographie riche qui tire le meilleur des années de cinéphilie du réalisateur. Le réalisateur se sert de ces codes stylistiques pour rendre explicite sa critique du néocolonialisme - et donc critiquer la source des ces codes - par le biais de deux touristes racistes sur le paquebot à la fin du film qui remarquent par exemple à propos des populations locales "Ce sont de grands enfants" ; par l'irruption d'un Tarzan blanc qui s'empare de la moto de Mory, finit par se tuer dessus et lui rend en morceaux (métaphore du pillage colonial) ; ou encore par la réception des deux protagonistes en héros par la sorcière, celle-là même qui voulait auparavant les tuer, dont l'attitude est transformée par la perspective de l'argent nouvellement gagné par eux. Cette scène est d'ailleurs le fondement du second long-métrage de Mambéty, Hyènes.

Mais s'il utilise ces codes, c'est pour mieux les transformer voire les bafouer complètement ; Touki Bouki se veut en rupture avec les institutions coloniales et brise un certain nombre de tabous du cinéma - nudité, scène de sexe, présence d'un personnage homosexuel non-dénigré, et surtout, des scènes sanglantes et extrêmement graphiques d'abattage rituel d'un zébu et d'une chèvre. En effet, dès la première scène de Touki Bouki passé le générique, le film nous emmène dans un abattoir. Dans une pièce austère au sol rouge de sang, un zébu est mis à terre par un groupe d'hommes, égorgé et vidé de son sang jusqu'à ce que mort s'en suive. Là où les conventions voudraient que la caméra détourne le regard de cette brutalité, que le montage coupe avant le jaillissement du sang, Mambéty fait exprès de filmer continuellement et jusqu'au bout la mort terrible de l'animal. Le fait de ne pas couper devient un acte politique ; le réalisateur nous force à ne pas détourner le regard face à ces images terribles, et par là-même nous force symboliquement aussi à ne pas détourner le regard face à la souffrance de ses personnages et de son peuple, meurtris par des siècles de présence coloniale et les illusions perdues d'une indépendance qui ne tient pas ses promesses.

Mais s'il fallait résumer le film en un plan, ce serait celui ci-dessous. Arrivé à l'embarcadère, Mory est pris d'une crise d'angoisse et s'enfuit en courant. Il s'élance sur les quais et dans les rues, retrouvant au passage le crâne brisé de sa moto qui lui a été dérobée, et finit par se réfugier, seul, au milieu des marches d'un grand escalier. En cet instant, Mory se fait le parangon d'une génération sénégalaise tout entière. En bas de l'escalier, le port de Dakar, le bateau et par extension l'horizon de la France et des anciennes colonies. En haut, les rues de la ville puis le retour au pays où il se sent étranger. Pourtant, Mambéty incline sa caméra de telle sorte qu'il n'y ait plus ni haut ni bas, ni ascension ni descente mais deux chemins s'en allant dans des directions opposées. Et au centre, Mory tient le crâne de zébu, son héritage ruiné. Il incarne un peuple pris entre les rétentions d'un passé qu'il rejette et les protentions d'un avenir incertain, perdu dans un présent qu'il ne sait comment écrire.

CYCLE

Touki Bouki cherche à rompre avec les codes, et s'accomplit en brouillant les frontières entre le réel et l'imaginaire, entre les différentes ères du temps de sorte à baigner le film d' une fluidité temporelle et spatiale non-conventionnelle qui se retrouve dans de nombreux films africains de l'époque (On peut citer par exemple L'Enfant de l'Autre au Cameroun en 1975 qui joue avec des enchaînements et imbrications de flashbacks).

Ainsi, l'effet Koulechov bat son plein. En associant entre elles des images diverses, le montage joue la carte de la symbolique et nous raconte ce que les dialogues - rares - ne disent pas. Dans chaque scène ou presque, Mambéty convoque des visuels qui traduisent la pensée des personnages, se fait narrateur omniscient qui exprime l'intériorité de ceux que l'on voit à l'écran (et par extension le peuple sénégalais) pas seulement à travers des flashbacks / flashforwards / imaginaires, mais surtout par l'intercession d'images évocatrices et le montage sonore qui est très souvent décorrélé avec les images. Les images et le son, portant des expressions différentes, donnent un nouveau message une fois réunis.

En combinant les mouvements de convergence et de divergence, le mouvement global qui traverse le film est en fait cyclique. Touki Bouki est parcouru d'images récurrentes : le sacrifice rituel de la chèvre, les images de la mer d'abord lors des ébats amoureux des protagonistes puis lors de leur séparation à l'embarcadère, le rire de la sorcière, mais aussi et surtout la chanson de Joséphine Baker - elle-même produit d'une certaine hybridité, artiste majeure en France issue de l'immigration afro-américaine. On retrouve "Paris Paris Paris" à de nombreuses reprises au cours du film, expression d'une double répétition à la fois externe (au sein du film) et interne (au sein de la chanson, avec "Paris" répété six fois durant le refrain).

Mambéty se sert de ces répétitions pour transformer son récit. Il raconte plusieurs fois la même histoire tout en la réécrivant à chaque fois à l'aune des rétentions primaires et secondaires que l'on en garde au fil du visionnage, révélant par là-même un nouveau sens. Quand la chanson déclare "Paris, Paris, Paris, c'est sur la Terre un coin de Paradis" c'est d'abord par émulation des espoirs initiaux d'Anta et Mory, mais plus elle se répète plus l'ironie point pour complètement renverser les apparences. En jouant de cette narration non-linéaire, le cinéaste se place en tant que griot, la figure du conteur traditionnel africain, dont les histoires se transmettent oralement de génération en génération et auxquelles chaque nouveau conteur rajoute ses propres détails. Le choix de cette déconstruction formelle devient donc un cri de ralliement culturel fort, l'affirmation sans équivoque d'une identité sénégalaise à reconstruire.

Les paragraphes suivants abordent la fin du film, à lire à tes risques et périls !La répétition la plus remarquable est celle de la scène finale. Alors que Mory s'enfuit du port en courant, des images du zébu à l'abattoir de la première scène du film resurgissent ; notre héros, abandonnant l'espoir de l'Europe, sacrifie son rêve comme on a sacrifié le zébu. Mais la différence majeure est cette fois ci que les images cessent avant l'égorgement de la bête, et donc sa mort. Le tout dernier plan du film est exactement le même qu'au tout début, bouclant la boucle du mouvement cyclique global : celle d'un enfant (Mory ?) conduisant un troupeau de zébu vers la caméra. Mais si l'image est la même, son sens est exactement inverse. Au début de Touki Bouki, le troupeau s'avance vers l'image suivante qui est celle du zébu abattu. À la fin du film, on voit d'abord le zébu qui n'est cette fois-ci pas sacrifié, puis le troupeau qui s'éloigne de cette image précédente - ils étaient menés vers la mort, ils s'en vont désormais vers l'avenir.

Et c'est précisément là le message que Mambéty cherche à faire passer. Ernest Renan expliquait que "l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses" ; avec Touki Bouki, le réalisateur offre à une nation, privée de repères au lendemain de l'indépendance, une pierre sur laquelle bâtir sa culture à nouveau. Il encourage l'oubli nécessaire des décennies de blessures coloniales et l'affirmation d'une identité artistique propre puisant dans les traditions et tournée vers un avenir commun. Ce dernier plan, c'est l'exhortation à écrire le futur du Sénégal, car il reste encore bien des histoires à y raconter.

LE MOT DE LA FIN

Peu de films ont été aussi importants dans leur contexte que Touki Bouki pour le cinéma d'Afrique dans les années 1970. Érigeant une avant-garde à lui seul, Djibril Diop Mambéty déconstruit les conventions et réécrit les traditions en explorant la conscience intime de ses protagonistes, et par extension celle de son peuple tout entier. Touki Bouki est la naissance d'une nation à travers l'art, l'affirmation pleine d'espoir que chaque fin, aussi déstabilisante et désespérée soit-elle, peut mener à un nouveau commencement.

Note : 8 / 10

" Pour faire du cinéma, c'est simple. Il faut fermer les yeux. [...] Vous voyez des points de lumière ; serrez fort, les lumières se précisent. Il y a des personnages, la vie se crée, la tête fonctionne mais pas plus que le cœur ! [...] Et puis on ouvre les yeux. On a une histoire. "

Djibril Diop Mambéty

- Arthur