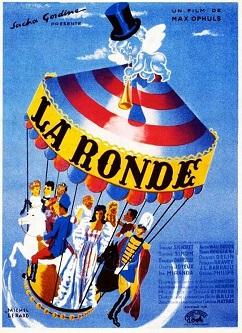

Affiche du film

Affiche du film

J’avais présenté l’année dernière « Madame de » (1953) de Max Ophuls (1902-1957) et j’ai eu envie de voir un autre film de lui. « La Ronde » de 1950, avec son casting prestigieux – les plus célèbres acteurs et actrices de l’époque sont présents ici, de Simone Signoret à Gérard Philipe, en passant par Jean-Louis Barrault ou Danielle Darrieux, et c’est un plaisir de les voir évoluer dans ces costumes et décors surannés, d’un style surchargé et tarabiscoté, dans l’esprit des années 1890 ou 1900, plein d’arabesques et de fanfreluches qui sont très décoratives, plaisantes à regarder.

Présentation rapide de l’intrigue

Le sujet qui court tout au long de ce film est la vie amoureuse et plus exactement la sexualité : les différentes manières de traiter l’autre (le partenaire sexuel), dans une phase de séduction ou au cours d’une rupture, au sein du mariage ou d’une liaison extraconjugale, avec une prostituée ou avec une jeune fille d’un milieu modeste, dans un couple d’artistes ou dans les liens de domination entre un bourgeois fils de famille et la femme de chambre de ses parents, etc.

La prostituée (Simone Signoret) couche avec le soldat (Serge Reggiani) qui couche ensuite avec une jeune fille, une femme de chambre, rencontrée dans un bal (Simone Simon) qui couche ensuite avec le jeune fils de famille bourgeois (Daniel Gélin) qui couche ensuite avec l’élégante femme mariée (Danielle Darrieux) qui discute ensuite (sans coucher) avec son mari Fernand Gravey, etcetera jusqu’au personnage du comte (Gérard Philipe) qui couchera avec la prostituée du début (retour à Simone Signoret) et la boucle sera bouclée.

Mon humble avis

Ce film est parait-il tiré d’une pièce de l’écrivain autrichien Arthur Schnitzler (que je n’ai pas lue) et qui a fait scandale au moment de sa création puisqu’on a accusé l’écrivain de rien moins que de pornographie à son propos. Au vu du film d’Ophuls, c’est difficile d’imaginer que cette pièce ait pu choquer qui que ce soit à une époque quelconque car tout est pudiquement caché, allusif, et même les dialogues restent d’une sagesse exemplaire. Dans la scène où Daniel Gélin se met à parler de Stendhal à Danielle Darrieux pour expliquer avec des mots choisis pourquoi il vient d’avoir « une panne » (c’est moi qui emploie ce mot, il n’est pas dans le film) et que c’est, au fond, parce qu’il la désire trop, j’ai trouvé que c’était joliment tourné mais d’un style suranné étonnant. Du moins, on se rend compte à quel point le cinéma des années 50 restait corseté et pudibond et on comprend mieux pourquoi les années soixante et soixante-dix ont voulu briser les tabous et montrer à l’écran tout ce qu’il était impossible de filmer jusque-là.

J’ai particulièrement aimé la séquence du couple marié car leur dialogue à propos de la fidélité, du mariage et de l’adultère est assez fin et profond. Par ailleurs, cette séquence montre l’hypocrisie qui règne alors dans les ménages bourgeois : chacun trompe l’autre mais fait semblant d’être au-dessus de tout soupçon et le mari donne des leçons de vertu à sa femme, qui l’écoute avec des airs candides et lui pose des questions faussement innocentes.

D’une manière générale, toutes les scènes montrent les femmes soumises au bon plaisir des hommes : ils sont les maîtres et ils disposent d’elles à leur guise.

On peut remarquer que le film évolue peu à peu d’un milieu social très défavorisé (la prostituée et le soldat) vers les strates les plus élevées de la société (le comte et la comédienne célèbre) et peut-être que la classe supérieure sait davantage mettre les formes et utiliser un langage policé, mais cela n’empêche pas les hommes de se comporter généralement comme des égoïstes dominateurs et sans scrupule, qui ne pensent qu’à se débarrasser de leur conquête dès que le moment crucial est passé, quelle que soit la classe sociale.

J’ai bien aimé le personnage du narrateur-auteur, qui se présente lui-même comme « n’importe qui ou tout le monde » et qui est à la fois en dehors de la ronde des amants et le maître de jeu, l’instigateur et le commentateur de cette intrigue. Les scènes où il est présent sont très poétiques et d’une jolie esthétique.

Il faut remarquer aussi que la chanson de « la ronde », qui est comme un leitmotiv au cours de l’histoire, ressemble un petit peu à l’air de La Barcarole des Contes d’Hoffmann d’Offenbach, c’est-à-dire l’air le plus doux et le plus mélancolique de l’un des compositeurs les plus joyeux, ce qui semble significatif de l’atmosphère de ce film, léger et grave à la fois.

Il me semble que j’ai tout de même préféré « Madame de », dont le personnage principal m’a plus touchée.

Mais, bien sûr, celui-ci est un très beau film, aux lumières et aux images dignes de tableaux anciens, et aux dialogues très écrits, subtils et littéraires.