Après des semaines d’attente j’ai enfin pu voir le diptyque consacré par Steven Soderbergh à Ernesto "Che" Guevara, l’une des figures mythiques de l’Histoire de notre temps. J’ai eu l’opportunité d’assister coup sur coup à la projection des deux longs métrages. L’exercice fut épuisant mais au combien enrichissant.

Car il faut bien le dire le Che est icône de notre temps, un mythe pour certains, le diable en personne pour d’autres, mais l’homme, le compagnon d’armes, le père restait une énigme. Steven Soderbergh a levé un coin du voile sur le mystère Guevara.

Mais je n’en suis pas à mon coup d’essai sur la vie d’Ernesto "Che" Guevara. En 2004 j’ai eu le plaisir de voir l’excellent film de Walter Salles intitulé "Carnets de voyage" dans lequel le jeune docteur Guevara (24 ans à l’époque) parcourait l’Amérique Latine en 1952, découvrant pendant son périple la pauvreté des peuples et les injustices socio-économiques d’un continent au bord de l’implosion.

J’ai décidé de rédiger une chronique unique sur les deux longs métrages. Je sais que ma démarche est périlleuse mais je trouve que "L'Argentin" et "Guerilla" forment un tout unique. Je suis intiment persuadé que la division n’est que formelle et résulte certainement d’une volonté commerciale. Je ne vais pas me mettre à la place de Steven Soderbergh, loin s’en faut, mais j’imagine que le metteur en scène aurait sûrement rêvé d’une présentation de l’œuvre en un seul tenant.

En 1956 Ernesto Guevara citoyen argentin de son état (Benicio Del Toro), Raul (Rodrigo Santoro) et Fidel Castro (Demian Belchir) ainsi qu’un groupe de combattants cubains s’embarquent à bord d’un bateau à destination de Cuba, bien décidés à renverser le dictateur Batista qui a pris le pouvoir quatre plus tôt avec l’aide des Etats-Unis.

Fidel Castro, à la tête de la révolution cubaine depuis la formation du mouvement du 26 juillet 1953 (échec de l’attaque de la caserne de La Monaca), prend le pouvoir après deux ans et demi de combats acharnés sur l’île. Ernesto Che Guevara et les rebelles ont fait fuir l’ex-Président Batista et célèbrent leur victoire à Santa Clara le 1er janvier 1959.

1966 le Che est devenu une figure internationale de premier plan. Ministre de Fidel Castro, il défend la cause cubaine au-delà des frontières de son pays d’adoption. Mais soudain l’homme disparaît et abandonne toutes ses fonctions officielles. On le retrouve en Bolivie en compagnie d’une poignée de compagnons d’armes cubains et de quelques boliviens recrutés ici ou là. Ernesto Guevara s’en prend cette fois ci au régime du Président Barrientos (Joaquim de Almeida) et souhaite lancer la révolution sur tout le continent latino-américain.

Il n’est pas facile de faire la part des choses entre les deux longs métrages mais la principale différence est l’angle d’attaque choisi par Steven Soderbergh. Dans "Che – 1ère partie : l’Argentin" c’est le souffle de l’histoire qui transperce de part en part l’œuvre. Nous sommes plongés au cœur de la révolution cubaine et nous progressons au même rythme que les insurgés du 26 juillet dans leur reconquête de l’île.

A l’inverse dans "Che – 2ème partie : guerilla" nous redécouvrons un Ernesto Guevara plus intime, plus personnel. La figure mythique est mise à distance et l’homme émerge d’un costume devenu trop lourd à porter. L’argentin apparaît sous un jour des plus humains, d’une simplicité désarmante qui va jusqu’au sacrifice ultime. L’expression "mourir avec ses idées" prend tout son sens ici.

Dans la première partie la volonté du réalisateur est didactique. Steven

Soderbergh nous fait une leçon d’histoire avec application quoique mécanique et prévisible par moments. Mais ces deux premières heures ont un souffle épique indéniable. Le découpage est précis,

net. La mise en scène va à l’essentiel au travers de moments charnières qui dépeignent les étapes essentielles de l’histoire cubaine de 1952 à 1959.

L’adresse du réalisateur est de faire émerger le charismatique "Comandante" de manière progressive. Si je devais résumer ce premier avec une expression générique je dirais : "On ne naît pas héros, on le devient". L’homme est déterminé, sûr des sacrifices que la cause impose mais doute parfois. L’homme est un tout. Le médecin soigne les maux des plus démunis, combat comme un lion acharné dans la jungle cubaine. Guevara est aussi un visionnaire. L’émancipation des peuples passe par un combat sans merci contre l’illettrisme, l’allié des dictateurs de tout bord.

Dans le second film, Soderbergh est moins directif. La défaite de la nouvelle cause Guevariste apparaît comme inéluctable tant le petit groupe de partisans semble peu nombreux et peu soutenu politiquement. L’errance du Che et de ses hommes, poursuivis par l’armée bolivienne, se traduit par une mise en scène moins cadrée qu’auparavant. Le rythme est plus haché. La vision intimiste du personnage confine parfois à l’introspection. La figure politique est volontairement rangée au placard. J’imagine que ce changement de perspectives a du surprendre plus d’un spectateur.

Le défaut majeur du diptyque est lié de manière directe à la thématique des deux métrages. C’est un peu "Che et le désert". Le focus est mis sur l’homme, le révolutionnaire, le médecin. Les éléments qui ne sont pas au centre du cercle de lumière n’existent pas. Quid de l’implication américaine récente dans l’histoire de Cuba. Les références restent timides et épisodiques. Guevara et Castro sont devenus amis et ont combattu côte à côte mais quelles furent les relations entre le leader maximo et son Ministre une fois le pouvoir conquis. Steven Soderbergh reste silencieux sur la période 1959-1966. Dans "Guerilla" Guevara semble parfois mentalement usé. Nous manquons de clés de lecture. Guevara a-t-il connu l’usure du pouvoir ? ou considérait-il tout simplement qu’une fois la révolution cubaine achevée, l’histoire l’appelait ailleurs ?

L’autre détail qui gène est l’impression qui se dégage des deux longs métrages. On a du mal à savoir au final si nous aimons ou pas la figure du Che même si son humanité nous touche. L’œuvre est construite sur cette dualité d’approche entre le symbole de la révolution cubaine campé droit dans ses bottes et l’être de chair et de sang. Parfois nous ne savons plus à qui nous avons affaire et une certaine confusion des genres nous empêche de prendre en compte les tenants et les aboutissants du "Comandante".

Même si les deux films comportent quelques défauts l’œuvre globale est à saluer de manière énergique. L’entreprise était pharaonique et Steven Soderbergh s’en tire avec les honneurs. Le cinéaste évite un écueil de taille : il ne met pas en scène un biopic hagiographique hollywoodien forcément réducteur. La reconstitution historique est parfaite. Le metteur va comme d’habitude au bout de ses idées et assume chaque seconde de son diptyque.

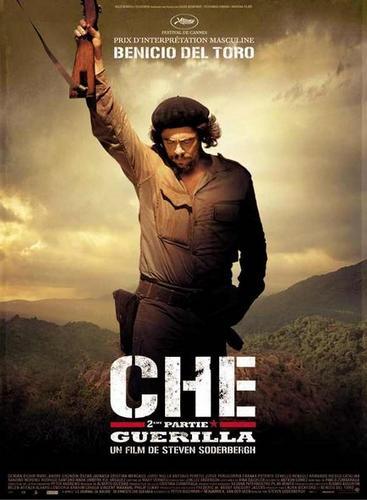

Des deux films émergent forcément la composition hallucinante de Benicio Del Toro qui campe une Ernesto Che Guevara plus vrai que nature. Le processus d’identification est poussé à son paroxysme. Le travail sur les gestes, les mimiques, les regards nous fait oublier l’icône traditionnelle. Son jeu est dense, plein de nuances. Le révolutionnaire est déterminé mais l’homme donne de son être à chaque minute de son existence. La composition de l’acteur américain, originaire de Porto Rico, mérite bien des louanges tant la puissance de l’interprétation éclate à l’écran. Dommage cependant que la figure guevariste écrase l’œuvre dans sa totalité. Seul Demian Belchir, jouant un Castro d’une étonnante véracité, arrive à tirer son épingle du lot.

Ces deux films sont à voir absolument. J’ai plus apprécié le premier, moi le passionné d’histoire, même si le second mérite quand même votre attention. "L’Argentin" est héroïque, marque le rendez vous d’un homme avec la légende alors que "Guerilla" a un tonalité tragique qui nous remue. Les deux films sont différents, se complètent harmonieusement et se répondent. Les récits retiennent les légendes, les héros, les acteurs du monde contemporain. La réussite de Steven Soderbergh est d’enraciner son personnage dans une réalité des plus banales.