Le décès d’un célèbre comédien, un monstre sacré du 7ème art diraient certains, a de nombreux effets directs ou indirects. Les cinéphiles, et je m’inclus dans le lot, n’ont qu’une envie : se replonger dans la filmographie du cher disparu et aller au-delà des bribes de souvenirs que nous conservons toutes et tous.

Pour moi Tony Curtis est avant tout un

esclave dans "Spartacus", un saxophoniste dans "Certains l’aiment chaud" et surtout Danny Wilde l’un des personnages les plus appréciés de

l’histoire des séries télévisées. Mais c’est trop peu et surtout trop injuste au regard de l’imposante filmographie de cet immense comédien. Notre mémoire opère une sélection impitoyable.

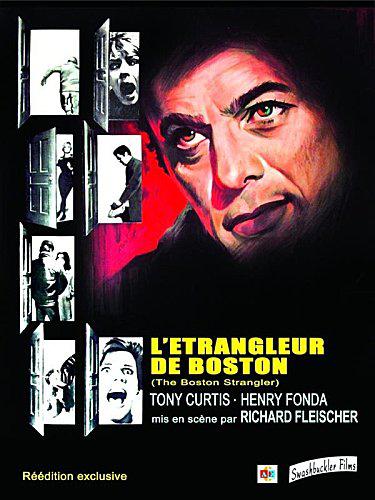

Brusquement j’ai eu envie de revoir "L’étrangleur de Boston" de Richard Fleischer, sorti en 1968. Je restais sur une impression vieille

d’au moins 20 ans concernant ce long métrage et franchement ce fut un immense plaisir de redécouvrir une œuvre d’une qualité incroyable.

Le film revient sur les horribles méfaits d’Albert De Salvo surnommé "l’étrangleur de Boston", tueur en série qui terrorisa la capitale de l’état du Massachusetts entre 1962 et 1964 en assassinant 13 femmes (bien que des

doutes scientifiques demeurent sur la dernière victime et l’enquête reste à ce jour toujours ouverte).

Le premier élément d’importance qui saute tout de suite aux yeux du spectateur est la construction en

elle-même du film. La première heure du long métrage s’attache à mettre en lumière les crimes et les enquêtes qui en découlent. Le tueur reste étrangement absent dans sa globalité. Une voix, une

main, des bottes servent à le caractériser. L’énigme est totale.

Dans un second temps Albert De Salvo apparaît et Tony Curtis éclate littéralement à l’écran. Le tueur prend

de la consistance. Son arrestation et son implication, presque par hasard, dans les crimes de l’étrangleur, mettent un terme au second temps du film.

La dernière partie du long métrage (une demie heure) voit le tueur confronté au responsable de l’enquête, le

juriste John S. Bottomly (Henry Fonda) dans un long entretien qui finit par nous révéler la double personnalité

psychologique de l’assassin. Albert De Salvo est un bon mari et père de famille attentionné mais aussi un redoutable prédateur.

Techniquement le metteur en scène s’est servi du split screen ou écran partagé pour multiplier les différents points de vue. Les moments forts de l’œuvre (les crimes, la

découverte des victimes) sont soulignés par ce procédé et la tension montre indiscutablement d’un cran. La volonté du réalisateur est de mettre en relief la frénésie et la peur qui se sont

emparées de la ville de Boston pendant deux ans et demi.

Libre aussi au spectateur de choisir ses propres images et d’effectuer son montage personnel.

L’une des forces du film de Richard Fleischer découle de cette utilisation d’une technique originale (pas

inventée pour "24 heures chrono" pour les plus jeunes) : donner un aspect documentaire au film et mettre à distance la

construction hollywoodienne classique bien posée et formatée.

L’absence d’une véritable bande originale et d’un thème récurent facilement identifiable rend le film plus

brut, plus terre à terre dans sa globalité. On colle de plus près aux événements dans une approche minimaliste.

Le metteur en scène insère dans l’ensemble du film un certain nombre de documents d’archives (qui semblent

fabriqués). La caméra est sans cesse en mouvement. Le spectateur est au cœur de l’enquête et subit les aléas constants de cette dernière.

L’une des originalités du film est de suggérer plus que de montrer les crimes. Une robe arrachée ici ou là,

une strangulation mais le tout demeure relativement léger. On est aux antipodes d’un long métrage ou les cadavres s’accumulent dans une débauche d’effets sanguinolents.

L’accent est véritablement mis sur la tension nerveuse qui plonge Boston dans une totale hystérie. Une cité

en pleine psychose, peuplée d’êtres étranges et inquiétants, où chaque femme soupçonne chaque homme.

Le film s’attache à démontrer avec justesse et impartialité des difficultés de cette enquête ou plutôt de ces enquêtes (plusieurs crimes, plusieurs instructions parallèles, manque de coordination et échanges d’informations, un tueur qui continue de sévir). Les forces de l'ordre sont impliquées, tenaces mais patissent des nombreuses fausses pistes, des culs de sac ralentissent la quête de vérité et de justice.

Le spectateur est pris dans ce tourbillon et l’immersion est totale. Le propos est prenant. L’histoire est

saisissante de véracité et l’aspect "inspiré d’une histoire vraie" (pas inscrit au générique, c’est moi qui l’affirme) n’en est que plus réaliste.

Le scénario est d’une précision inouïe. Chaque élément trouve sa place de manière opportune. Le film a un

aspect étonnamment moderne malgré son cachet années 60.

Tony Curtis est véritablement excellent. Ce rôle, à contre emploi de toutes les comédies et films d’aventures

auxquels il avait participé, lui va comme un gant et lui permet de casser son image de séducteur. Son apparence de type ordinaire contraste avec l’image de bête qui sommeille en lui. Richard

Fleischer a trouvé le comédien idéal pour retranscrire un tel dédoublement de personnalité.

Henry Fonda, en responsable des investigations, est une fois de plus à la hauteur dans une composition

empreinte de froideur et de réserve. La personnalité quelque peu rigide de l’homme incarné et les yeux bleus glacés légendaires de l’acteur rendent le protagoniste énigmatique à souhait.

A ces deux là s’ajoutent une pléiade de seconds rôles, la fine fleur du cinéma américain des années 60,

sacrements importants. George Kennedy, Murray

Hamilton (le maire borné dans "Les Dents de la mer") et Jeff Corey ne sont que trois exemples parmi tant d’autres de ces monuments incontournables.

Le film n’a rien perdu de son impact. Le propos passionne, émeut mais c’est surtout la construction qui

interpelle. Techniquement "L’étrangleur de Boston" est à la pointe sur le plan du montage et du rendu général. Certains éléments ont été sacrifiés sur le plan esthétique et Richard Fleischer a

fait des choix drastiques mais payants.

Le film appartient aux meilleures réalisations de sa catégorie. Maintenant que je l’ai revu je me dis que le

"Zodiac" de David Fincher a une certaine parenté avec l’œuvre

de 1968.

La filiation est évidente.