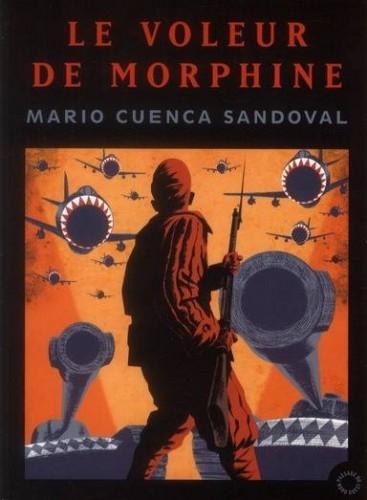

«Je» de guerre

Édité pour la première fois en France, l’Espagnol Mario Cuenca Sandoval signe un roman ayant pour cadre la Corée en proie à la guerre (1950-1953). Mais le conflit n’est qu’un prétexte pour aborder des questions littéraires, notamment la création de personnages et les liens qui les unissent – ou non – à l’écrivain.

On peut aimer la sagesse, en faire profession même, mais aimer se jouer d’elle. Mario Cuenca Sandoval, qui enseigne la philosophie à Cordoue, est redoutable dans cette entreprise. Pourtant, dès les premières lignes, ce roman ne laisse pas immédiatement entrevoir cela. Il faut donc beaucoup de temps avant de prendre conscience que son écriture « classique » sort progressivement de ses rails. Bentley le Maigre, personnage principal de ce livre, tente de trouver une explication rationnelle à sa mission qui l’a emmenée en terre hostile, la Corée des années cinquante, où ce parachutiste américain vient d’atterrir en pleine nuit, après avoir bravé le feu des batteries ennemies. À l’époque, communistes zélés soutenus par la Chine et l’URSS affrontent militairement les puissances occidentales, États-Unis en tête.

« Le pire de la guerre arriva avec les Chinois, habitués dès leur plus jeune âge à faire de la gymnastique et à fortifier chaque centimètre de leurs corps comme s’il ne leur appartenait pas, comme si c’était un prêt de la société ou de l’État, et puisque ces corps bien dressés n’étaient pas à eux mais à l’État, ils s’en détachaient avec un naturel étonnant, s’élançaient dans les tranchées ennemies par centaines, par milliers, comme des insectes contre un panneau électrique. »

Bentley, qui vient de Jericho dans le Vermont, est tout sauf une bête à bon Dieu. Il serait plutôt un ragondin ou une souris, en tout cas un animal à quatre pattes qui, comme d’autres, manque singulièrement de hauteur. Pour l’élévation d’esprit, il cherchera du côté de Wilson Reyes, un Colombien qui combat aux côtés de l’Oncle Sam. Au cours d’une mission, ce dernier lui confie son admiration pour Edgar Allan Poe. Le lecteur pourrait croire que Mario Cuenca Sandoval signifie ainsi une filiation avec l’auteur des inoubliables Histoires extraordinaires. S’il en est une, elle est sans doute à chercher dans un rapport aux paradis artificiels, l’alcool mais aussi et surtout la drogue, d’où cette initiation faite par Wilson Reyes à Bentley :

« Vous savez pourquoi elle se nomme ainsi, soldat Bentley ? D’où lui vient ce nom de “morphine” ? C’est, voyez-vous, un choix d’une justesse poétique saisissante. Son inventeur, un pharmacien allemand qui s’appelait Sertüner, voulait ainsi rendre hommage à Morphée, le dieu grec du Sommeil. »

Wilson Reyes symbolise l’ouverture à un autre monde. Et c’est d’ailleurs à lui que Mario Cuenca Sandoval fait franchir une frontière. En faisant grossir les rangs des Missing in action, des portés disparus, il l’introduit au plus près de l’ennemi, celui des adeptes de la faucille et du marteau. Parmi eux, il y a Han Dong-Sun, enfant de la guerre qui ne comprend d’abord pas pourquoi les siens aident un ennemi du peuple. Le jeune homme assiste, médusé, au spectacle que lui offre le soldat colombien blessé et recueilli par la famille Goh. Le père est médecin, il administre à son patient de la morphine.

« Où vont les tremblements quand ils partent ? »

Pendant ce temps, Bentley le Maigre demande régulièrement des nouvelles de son camarade de combat à un lieutenant répondant à l’énigmatique patronyme de Qwerty Caplan. Qwerty, comme les premières lettres d’un clavier de machine à écrire américaine. Le lecteur commence alors à sentir qu’au-delà de l’histoire se joue un véritable jeu littéraire. Le roman s’enrichit de multiples tiroirs qui empêchent toute classification du livre.

« L’enquête » continue sur la disparition de Wilson Reyes en proie à des hallucinations où il est souvent question de rhinocéros. Rappelons que, chez Ionesco, cet animal est porteur d’une maladie, le totalitarisme. On se plaît alors à penser que chez Mario Cuenca Sandoval, il pourrait s’agir d’une mise en garde contre toute interprétation justement cartésienne, voire dogmatique de la littérature, du monde.

« Il n’est même plus de mots pour dire nord ou sud. Il n’est plus de mots revêtant un sens. Ou alors un seul, sphérique, silencieux, qui englobe et engloutit tout en même temps, la gueule du silence dévorant tout sur son passage depuis que le premier missile a percé des tympans. Quant au temps, il donne l’impression de se trouver hors du rayon de la sphère. Là-bas, à l’intérieur, protégé de la mitraille, sans son. Or sans son, il n’y a pas de temps possible, telle est l’équation. »

Pour des raisons inexplicables ici, le roman change une nouvelle fois de direction. Et le narrateur d’introduire Friedrich Nietzsche qui, selon son ami le théologien Franz Overbeck, croyait être plusieurs personnes. Voilà peut-être – il ne faut rien affirmer avec Sandoval – la colonne vertébrale de ce roman : l’écrivain qui donne l’impression de se démultiplier à travers ses différents personnages. Mais pour cela il faudrait se mettre à nu. Or ici, la démarche est vouée à l’échec. Comme le signifie Pessoa dans ses English poems, on n’échappe pas à son masque.

Article paru dans la Quinzaine littéraire, N°1054, du 1er au 15 février 2012