Syrie – Voyage en Enfer : au cœur des prisons des services de renseignement syriens - Témoignage (Le Monde, 7 juin 2012; L'Espresso, 8 juin 2012; et Le Soir, 11 juin 2012)

© L.B. pour Pierre PICCININ

par Pierre PICCININ, en Syrie, mai 2012

C’est une lourde responsabilité que celle d’écrire. Il est donc important de savoir reconnaître ses erreurs, de réparer ses omissions, surtout lorsqu’il en va de la vie d’êtres humains…

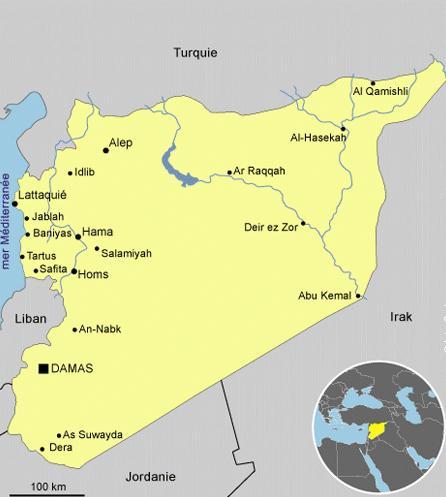

Le 15 mai 2012, je suis entré en Syrie pour un troisième séjour d’observation, dont le but était cette fois de réaliser une cartographie et un état des lieux précis des bastions de l’opposition, et d’évaluer sur le terrain le potentiel réel de l’Armée syrienne libre (ASL) et sa capacité de renverser le régime en place.

Pour ce faire, je me suis intéressé, dans un premier temps, aux villes frontières, où se concentrent les attaques de l’ASL contre l’armée régulière, à savoir les villes de Deraa, Zabadani, Qousseir, Tal-Kalakh, Homs, Tal-Biseh, Rastan et Idleb, tenues, en tout ou en partie, par l’ASL, qui reçoit logistique et appui de ses bases arrière en Turquie et en Jordanie et des partisans du clan Hariri au Nord-Liban.

Lors de mes précédentes approches du terrain, en juillet 2011 et en décembre-janvier ensuite, j’avais obtenu l’accord des autorités et reçu un visa de l’Ambassade de Syrie à Bruxelles. Ce n’a pas été le cas, cette fois, et, suivant une autre filière, j’ai traversé la frontière libanaise, au poste de Masnaa, gagnant Jdaidit, où, aussi étrange que cela puisse être, avec un peu de chance, il est possible d’obtenir un visa sans formalité aucune. C’est donc tout à fait légalement que je suis entré en Syrie, à partir du Liban (où, profitant de mon passage, j’ai assisté aux affrontements qui opposaient les Alaouites de Tripoli aux Sunnites hariristes qui assiégeaient leur quartier, événement révélateur de l’extension du conflit syrien au territoire du voisin libanais).

Ayant loué une voiture à Damas, j’ai commencé de circuler dans le pays. J’ai pu me rendre à Homs et photographier les quartiers rebelles bombardés par l’armée syrienne, en ruines, à Tal-Biseh, tenue par l’opposition, où j’ai eu l’opportunité de m’entretenir avec des miliciens de l’ASL, mais également avec le staff du commandement de la place, bien organisé, équipé, et en relation logistique avec les autres positions tenues par la rébellion, puis à Rastan, où l’armée fait face à la ville, elle aussi entièrement aux mains de l’ASL, où j’ai assisté aux combats, mais sans pouvoir y entrer. J’ai de même gagné Hama.

Le 17 mai, je me suis présenté au check-point de l’armée régulière devant Tal-Kalakh, dans la région de Homs. J’attendais depuis près de deux heures l’autorisation d’accéder à la ville, lorsque des hommes en armes se sont présentés : je pouvais entrer, à la condition qu’ils m’accompagnassent et que je montasse dans un de leurs véhicules, ce que j’ai accepté.

Le piège s’est refermé en quelques minutes et mon voyage en Enfer a commencé, ce jour-là, vers 17h00…

En effet, à peine monté dans leur véhicule, j’ai été menotté dans le dos et conduit dans leurs locaux, où j’ai été abandonné quelques heures dans un cachot en béton surchauffé, en plein soleil. Mon téléphone portable m’a été enlevé : je n’avais plus aucun moyen de communiquer et il n’était plus possible de me localiser.

De là, en soirée, j’ai été transféré au centre des services de renseignement de Homs, où l’on m’a dépouillé de me effets personnels dans un premier bâtiment, tandis que, déjà, j’entendais, inquiet, des cris assourdis ; et j’imaginais bien ce qui devait se passer là.

Après un moment, deux agents m’ont conduit dans un autre bâtiment. Les cris avaient cessé. On y nettoyait le sol à grandes eaux, de ce qui, manifestement, était du sang. Tout y était sale, sordide, usé, abîmé ; les portes, les murs, le carrelage, tout était crasseux.

Dans un premier temps, j’ai été mis à croupir, dans une petite pièce, toujours menotté, assis sur une chaise devant un bureau couvert de traces de sang, de vomissures, de morceaux d’ongles et d’aiguilles en métal. Après une petite heure, peut-être, de cette mise en condition, un officier qui parlait l’anglais m’a rejoint, suivi d’un subordonné qu’il a fait mine de sermonner et qui a immédiatement nettoyer le bureau de ce qui s’y trouvait, tandis que son supérieur me souriait.

Ce dernier a ensuite procédé à un contrôle d’identité de routine, puis m’a pris par le bras et conduit dans un autre bureau, où les menottes m’ont été retirées et où un interrogatoire très aimable a eu lieu. N’ayant rien eu à cacher, j’ai répondu à toutes les questions et croyais avoir satisfait l’officier, jusqu’à ce qu’il me montrât sur un ordinateur portable, dans le bureau voisin, celui du commandant de la place, les photographies qu’il avait extraites de ma clef-usb, prises à Tal-Biseh et sur lesquelles je me trouvais en compagnie de combattants de l’ASL, des « terroristes ».

Toutefois, il m’a assuré qu’il comprenait bien que, dans le cadre de mes recherches, c’était là chose normale et que, même si j’avais commis un délit en rencontrant ces « terroristes », il m’aiderait dans cette affaire et que, dans les quelques heures, je serais libéré. « You are our guest and this place is now your second home », m’a-t-il lancé ; je ne savais pas comment interpréter son sourire…

On m’a alors proposé de me reposer, non pas dans une cellule, mais dans le dortoir des agents de la sécurité, où on m’a donné une couchette.

Très rapidement, toutefois, deux agents, que je n’avais pas encore rencontrés, sont venus m’y chercher et m’ont amené dans une salle où attendait un officier. Ce dernier m’a fait signe d’enlever ma chemise et mes chaussures. J’ai obéi, très inquiet par la tournure que prenaient brusquement les choses. Ses deux acolytes m’ont sanglé les mains à un tuyau du plafond. Les choses se précisaient… Un quatrième homme a apporté deux seaux d’eau et des linges, pendant qu’on me menottait les chevilles, et est ressorti en fermant la porte derrière lui. Un des subordonnés m’a retiré mes chaussettes, qu’il m’a enfoncées dans la gorge. Puis, j’ai été battu, sur le dos, les reins, l’abdomen et le torse : on pourrait croire que cela n’est pas grand-chose, mais, après quelques coups seulement, la douleur devient si intense que j’ai cru étouffer et perdre connaissance à plusieurs reprises.

Pendant que ses hommes frappaient, l’officier me posait des questions, dans un très mauvais anglais, tout en m’ordonnant, dans le même temps, de me taire. Mais, bâillonné, comment aurais-je pu lui répondre ? Surtout, je ne l’entendais même plus.

Après je ne sais combien de temps de ce traitement, on m’a enlevé le bâillon ; j’ai été détaché, menotté et assis sur une chaise, à un bureau sur lequel l’officier a renversé une boîte d’aiguilles en métal. Il m’a laissé le temps de reprendre mon souffle, tandis qu’il jouait avec une aiguille entre ses doigts.

Les deux subordonnés m’ont chacun saisi un avant bras et un poignet, qu’ils ont fermement tenus à plat sur le bureau. L’officier a pris mon index gauche entre ses doigts et à introduit l’aiguille sous l’ongle, sans l’enfoncer, la promenant lentement sous l’ongle. Il m’a parlé de mes relations avec les « terroristes » et m’a demandé pourquoi je me déplaçais seul en Syrie, en prenant des photos ; si je travaillais pour un service de renseignement étranger, pour les Français ; pourquoi je me rendais d’un endroit à l’autre, occupés par les « terroristes »…

J’ai répété tout se que j’avais dit déjà, ce qui a semblé le contenter. Mais il a ordonné que l’on me suspende à nouveau au tuyau et qu’on me bâillonne, tandis qu’il appelait dans le couloir. Un quatrième homme entra dans la pièce avec un boîtier muni d’un gros bouton et de cadrans à aiguilles. C’est lui qui m’a appliqué deux petites pinces dentelées en métal sur la poitrine, reliées au boîtier. Il a alors fait tourner lentement le bouton: au début, je n’ai ressenti que de légers picotements, mais, en quelques secondes, la douleur est devenue aigüe ; plus il tournait le bouton et plus la sensation de brûlure, une brûlure lancinante, devenait vive. L’officier s’est approché de moi et a craché sur mon torse ; avec ses doigts, il a mouillé de salive la peau en contact avec les pinces ; ce qui a provoqué une accélération soudaine du flux électrique, et une douleur violente. L’agent a joué avec le bouton, diminuant et augmentant l’intensité du flux. Ils m’ont débarrassé de cet attirail et détaché, menotté dans le dos et couché sur le bureau, toujours bâillonné, sans qu’on ne me pose plus aucune question.

Les agents me maintenaient fermement, un par les épaules, les deux autres par les chevilles, toujours menottées. L’officier m’a dit de me calmer, que tout était en ordre ; qu’il restait seulement une formalité : il a saisi une badine en plastic blanc, qui pendait à la vanne du radiateur, on m’a étendu les jambes, à plat sur le bureau, ma tête dans le vide, et il m’a infligé vingt-trois coups sur la plante des pieds. Je les ai comptés. L’officier m’a regardé, avec un sourire presqu’amical : « you don’t need handcuffs, now »… Ses subordonnés m’ont ramené sur ma couchette, et ils m’y ont attaché.

Combien de temps tout cela a-t-il duré ?

Je m’en suis bien sorti : des côtes froissées et quelques brûlures légères ; presque rien, en comparaison de tout ce que j’allais voir, et de tout ce qu’allaient me raconter plus tard mes compagnons de cellule de la prison Bab al-Musalla, à Damas. « Parce que tu est de l’Ouest, m’ont-il expliqué, ils n’ont pas osé aller plus loin ; si tu avais été arabe, tu aurais subi la même chose que ce journaliste d’al-Jazeera : il était là, quelques jours avant toi ; ils lui ont broyé les mains et cassé les deux genoux ».

La tête de ma couchette se trouvait devant la porte de la chambre, qui donnait sur le couloir. Quelques minutes après y avoir été reconduit, j’ai entendu tout un remue-ménage derrière cette porte.

Et le bruit des coups a commencé, les claquements ; et les cris ; très forts, d’abords, puis sourds, étouffés par des bâillons. Les plaintes, les gémissements, quand les bourreaux laissaient souffler leurs victimes, quand le claquement des coups cessait, pour un moment. Et les coups reprenaient ; « halas, sidi ; halas, sidi ! ». « Assez, monsieur ; assez, monsieur ! ». Et les pleurs.

Je comprenais, maintenant, cette chose étrange, pourquoi les agents, dans leur dortoir, dormaient avec la radio allumée à plein volume. En vérité, je m’en étais douté.

Au début, les agents, qui se relayaient, allant et venant dans le dortoir, prenaient soin de refermer la porte ; plus tard, la porte est restée grande ouverte à plusieurs reprises : j’entendais tout, et j’ai tout vu.

L’horreur la plus pure ; sans effet de manche ; sans voile ; nue ; simple ; telle que le cinéma, avec tous ses effets spéciaux, ne pourrait la restituer ; et que je ne parviens pas, au moment où j’écris ceci, à peindre avec des lettres. Et j’en demande pardon à ceux-là, qui gisaient dans ce couloir, dans leur propre sang, dans leur urine, dans leur vomi.

J’étais là ; j’ai tout vu ; et je n’ai rien fait ; je n’ai rien dit. Un immense désespoir m’envahissait.

Un agent est entré brusquement dans la pièce ; il m’a fixé des yeux ; il tenait dans une main deux paires de menottes et, dans l’autre, un fil électrique double, aux extrémités dénudées, au bout duquel pendait une prise. J’ai cru que c’était pour moi.

C’est que les choses étaient claires, dans mon esprit : je ne devais plus espérer quitter l’endroit ; pas vivant. S’ils me laissaient voir tout ça, c’est parce que la décision était prise : tôt ou tard, ils allaient reprendre le travail sur mon corps, plus sévèrement cette fois, aller jusqu’au bout, tirer le maximum d’informations et m’achever. Et ils mettraient ça sur le compte de l’opposition, de l’ASL.

Juste avant d’être kidnappé, j’avais donné deux interviews, pendant que j’attendais au check-point, à l’entrée de Tal-Kalakh ; une pour Jacques Aristide, de Voice of America ; et une pour Laurent Caspari, de la Radio Suisse Romande, la dernière, quelques secondes à peine avant mon arrestation. J’avais expliqué à Laurent Caspari que je venais d’avoir l’autorisation d’entrer dans Tal-Kalakh, ville en partie contrôlée par les rebelles…

L’homme à la prise électrique est reparti ; ce n’était pas pour moi. Quelques minutes après, une fois de plus, les lumières des ampoules qui éclairaient la chambre ont vacillé et des cris ont déchiré l’air, dominant les autres cris. La porte s’est rouverte et j’ai vu : les brûlures sont profondes ; l’électricité entre dans les chaires et les carbonise là où elle passe.

L’aube est venue ; un peu de lumière du jour pénétrait dans la chambre par une petite lucarne. Pas très loin, j’entendais les bombardements des chars du gouvernement, sur le quartier de Baba Amr, ai-je supposé, où j’avais appris que s’activaient encore quelques poches de résistance.

J’en étais convaincu : je n’avais plus rien à espérer ; c’étais là que tout s’achevais pour moi ; que tout allait s’achever, lentement, dans les souffrances atroces auxquelles j’avais assisté toute la nuit durant. Dans cet endroit sale et sordide.

J’ai tourné mon visage vers le mur qui faisait face à la porte et, avec l’ongle du pouce, j’ai gravé une petite croix dans le plâtre ; catholique, je me suis confessé à Dieu ; je lui ai promis que, si j’en réchappais, je dirais partout ce que j’ai vu cette nuit-là ; je l’ai aussi promis à ceux qui gisaient dans ce couloir ; et j’ai attendu.

Les cris ont cessé ; je n’entendais plus que quelques plaintes, à travers la porte. Les agents étaient rentrés dans la chambre, les uns après les autres ; ils s’étaient couchés ; la radio était éteinte.

Vers 9h00 (j’ai vu l’heure dans le bus), on est venu me chercher : l’agent m’a détaché et m’a fait entendre que je devais passer mes chaussures et mettre ma chemise. Lorsqu’il a ouvert la porte, j’ai blêmi à la vue des corps, sans vie, attachés à travers le couloir ; l’agent m’a regardé, comme s’il était étonné de ma réaction, et m’a poussé dans l’escalier, vers la sortie, dans un autocar de la police, qui nous a emmenés, quatre détenus et moi, dans un autre centre des services de renseignement, à Damas. Tout le trajet s’est passé au son de chants patriotiques, haut-parleurs hurlant, à la gloire du président Bashar al-Assad.

Il s’agissait du centre de Palestine Branch, qui avait fait l’objet d’un attentat à la bombe quelques jours plus tôt.

Après m’être complètement déshabillé et être passé par deux fouilles physiques minutieuses, j’ai à nouveau été interrogé. Cette fois, on ne m’a plus touché ; je n’ai subi que des intimidations indirectes : pendant qu’on me posait les questions, un homme frappait, juste à côté de moi, sur une armoire en fer, avec une longue latte de bois ; et plusieurs agents torturaient juste à côté de moi un vieil homme, à qui ils avaient bandé les yeux ; ils le poussaient pour le faire tomber, le frappaient à terre, le relevaient et recommençaient.

Plus de couchette, cette fois-ci, mais le sol froid.

Lorsque les autorités syriennes ont compris que je ne présentais aucun danger pour elles, j’ai été jeté dans un sous-sol, la prison civile de Bab al-Musalla, pour être expulsé du territoire.

J’y ai été transféré en camionnette, aux fenêtres aveugles. Un garçon de quatorze ou seize ans, menotté dans le dos, les yeux bandés, me faisait face. Ses jambes, nues, étaient brûlées par l’électricité, couvertes de cratères noirs de la dimension d’un bouton de culotte.

J’ai été descendu du véhicule avant lui. Je ne sais ni où il a été emmené, ni ce qu’il est devenu. Et je ne connais pas son nom.

On m’a interné dans une cellule avec des prisonniers politiques, dont la solidarité a été exceptionnelle : ils m’ont soigné, m’ont donné à manger, m’ont aidé à me laver, m’ont prêté une natte et une couverture.

Certains d’entre eux se trouvaient dans ce sous-sol depuis plus de deux ans, sans même un soupirail, sans voir le soleil, ni savoir si, dehors, il faisait jour ou nuit. La plupart avaient été torturés avant de finir là. Ahmed m’a raconté ses vingt-huit jours entre les mains des services de renseignements, comment il avait été frappé, à coups de câble et de bâton, plusieurs fois par jour, pendant près d’un mois, un martyr sans fin…

J’ai rencontré dans cette prison des détenus de toutes nationalités : Algériens, Saoudiens, Irakiens, Soudanais, Somaliens, Palestiniens, Syriens bien sûr, dont bon nombre, sensés être expulsés du territoire, attendent depuis une éternité, l’éternité humaine de l’enfermement, un ordre ou une aide qui les fasse sortir de ce trou à rats.

L’histoire la plus poignante est celle de Mouhammad, Cachemirien, enfermé là depuis plus de six mois : pour l’ambassade de l’Inde, il est Pakistanais ; pour celle du Pakistan, il est Indien. Toute sa famille étant décédée, il est seul au monde. Plusieurs fois par jour, il s’assied dans un coin et pleure en silence. Il y a aussi Ali, un Kazakh, arrêté, passeport perdu : son ambassade lui a signifié qu’il n’était pas inscrit dans les registres de la population ; depuis des mois, il croupit là, sans plus d’identité ; il n’existe plus. Abandonné à son sort, tout comme plusieurs réfugiés bénéficiant pourtant d’un passeport onusien : corrompus jusqu’à l’os, les fonctionnaires syriens de l’ONU préposés aux réfugiés à Damas traitent uniquement les dossiers de ceux qui peuvent payer le matabiche.

Car tout se paie. A son arrivée, le prisonnier vide ses poches et ouvre son bagage, s’il en a un. Les gardiens deviennent fébriles ; leurs yeux s’écarquillent à la vue des billets de banque. Ils confisquent ce qui leur plaît : vêtements, chaussures, parfum… Ils se partagent une partie de l’argent, parfois la totalité. Dans mon cas, ils ont pris tout ce qui m’avait été rendu par les services de renseignement. Celui qui n’a pas de famille à l’extérieur, pour payer, ne reçoit rien d’autre qu’un repas par jour, toujours le même, et pas tous les jours : des galettes de pain ; des oignons ; une bassine de riz est balancée au milieu de la cellule et les détenus se ruent dessus.

Pas de savon. Pas de brosse à dent. Pas de vêtement propre.

Sans argent et interdit de téléphone, je me trouvais moi-même dans cette situation kafkaïenne : comme expulsé, il faut, pour sortir de cette geôle, que quelqu’un produise un billet d’avion au nom du détenu, qu’une brigade conduit alors à la prison de l’aéroport, en attendant le vol. Or, personne ne savait que je me trouvais à Bab al-Musalla…

Avec la complicité de mes camarades de cellule, j’ai pu faire passer un message à l’extérieur, en payant un gardien. Le Ministère des Affaires étrangères belge a immédiatement mis tout en œuvre pour me sortir de Syrie. J’ai été libéré le 23 mai.

La veille de ma libération, un jeune Syrien était arrivé à Bab al-Musalla. Il avait été arrêté par la police, car il s’était fait fabriquer un faux passeport et se cachait, pour se soustraire au service militaire. « Ils vont m’obliger à tuer des gens innocents », m’a-t-il dit. « Mais je préfère me tuer moi ». Alors que je quittais la prison pour la liberté, lui, il était livré aux services de renseignements. Il m’a donné son nom et, via son compte Facebook, j’essaie de le joindre depuis lors. En vain.

Les six jours d’Enfer que j’ai vécus, la nuit durant laquelle j’ai été torturé, à Homs, et, surtout, durant laquelle j’ai vu mes compagnons d’infortune se faire torturer, de manière autrement plus violente que je l’ai été moi-même, ont été des moments de souffrances physiques et psychologiques intenses. Néanmoins, je ne regrette pas d’avoir été témoin de tout cela : maintenant, je dois témoigner, au nom de tous ceux que j’ai laissés derrière moi.

Jusqu’à présent, concernant la Syrie, j’ai toujours défendu les principes du droit westphalien et ceux de la souveraineté nationale et de la non-ingérence. J’ai dénoncé les guerres néocoloniales menées en Afghanistan, en Irak ou en Libye, motivées par les appétits économiques et les considérations géostratégiques, et dont les buts « humanitaires » n’étaient que prétextes et grossiers vernis.

Mais, face à toute l’horreur que j’ai découverte, pour chacun de ces hommes que j’ai vus mutilés atrocement par des barbares au service d’une dictature dont je n’imaginais pas les audaces et le degré de férocité, je me rallie à leur appel pour une intervention militaire en Syrie, qui puisse renverser l’abomination du régime baathiste : si ce passage difficile est nécessaire, il doit être emprunté, pour qu’il soit mis un terme à quarante-deux ans de terreur organisée dans des proportions dont je n’avais pas idée.

Jamais je ne parlerai au nom des Syriens. Je relaie simplement le message que m’ont confié les combattants de l’ASL, les compagnons de cellule torturés à mort, les amis de Bab al-Musalla, unanimes : « la majorité de la population ne veut plus vivre dans ce pays qui n’est pas un pays, mais un régime. L’ASL est prête. Elle tient déjà plusieurs bastions et est présente dans les grandes villes aussi, à Damas et Alep, invisible, attendant le moment pour une insurrection générale. Mais ce moment ne peut arriver que si les démocraties occidentales lui apportent un appui concret, militaire. L’ASL n’a pas les moyens militaires de faire face à l’armée du régime, une armée bien équipée, qui s’impose depuis plus d’un an sans avoir même utilisé ses unités spéciales de blindés ni son aviation et ses hélicoptères, une armée que le régime a façonnée pour qu’elle lui reste fidèle. L’ASL ne peut vaincre le régime que si l’Occident détruit le matériel lourd, les chars et les avions. Et, si l’Occident apporte ce soutien, des flots de gens se déverseront dans les rues, et nombre des militaires eux-mêmes rejoindront la révolution ; mais, pour le moment, ils savent que le régime est fort et qu’il est en train de gagner ; ils ont peur. Hélas, personne ne veut nous aider. Les pays occidentaux parlent beaucoup ; ils regardent, mais ils ne font rien. Car il n’y a rien à prendre, chez nous. Le régime le sait. C’est pour cela qu’il n’hésite pas à torturer, à tuer, à bombarder. Il sait que personne ne fera rien. Qu’il n’a rien à craindre. Nous sommes seuls. » (J., à Bab al-Musala).

La Syrie ne présente aucun intérêt économique qui pourrait appâter les puissances occidentales et les motiver à y intervenir. Tout au contraire : sur un plan géostratégique, le gouvernement de Bashar al-Assad a le soutien objectif des États-Unis, qui mène à son égard une politique de rapprochement depuis 2001, d’Israël, qui se félicite de ce voisin au verbe haut, mais qui lui garantit une parfaite sécurité sur la frontière du Golan, de l’Union européenne, qui achetait 98% du pétrole syrien et regarde d’un œil inquiet la déstabilisation de ce pays pivot au Moyen-Orient, de la Chine, et de la Russie, dont la Syrie est le dernier allié arabe, avec une façade sur la Méditerranée.

Une réponse occidentale favorable à l’appel à l’aide de l’ASL, qui forcerait la position russe, constituerait certainement un cas unique d’engagement des puissances dans une entreprise dont elles ne retireraient aucun profit.

Incha’Allah.

Lien(s) utile(s) : Le Monde, L'Espresso et Le Soir.

Lire aussi :

- SYRIE - Le régime al-Assad pratique la torture « à la chaîne »…

- SYRIE - Faut-il une intervention militaire occidentale ?

© Cet article peut être librement reproduit, sous condition d'en mentionner la source (www.pierrepiccinin.eu).