Richard Linklater, 2014 (États-Unis)

« QUE CE SOIT UN REFLET, UNE MÉMOIRE DE LA VIE » *

Quand on se projette gamin, on s’imagine qu’on sera différent. Un adulte qui partagera nos souvenirs, une personne définie par un corps, des pensées et des occupations qu’on essaye de deviner mais qui nous échappent. Aussi adolescent, on attend le grand fracas qui va nous faire passer à l’âge adulte, la dernière étape qui tracera définitivement l’infranchissable frontière entre l’enfance passée et la vie de grande personne qui s’est faite attendre. Pourtant, jamais on n’entend de fracas. On ne passe pas à l’âge adulte comme le Faucon Millenium passe à la vitesse-lumière. Pas de propulsion vers l’avant, de bond dans le temps, de « rupture transformative » pour reprendre l’expression de Mason. Car à 18 ans lui non plus ne constate rien de foncièrement changé. Il a grandi et a l’âge de comprendre qu’il n’y a pas forcément de réponse à la question (qu’il pose quand même à son père, sait-on jamais) « quel sens à tout ça ? ».

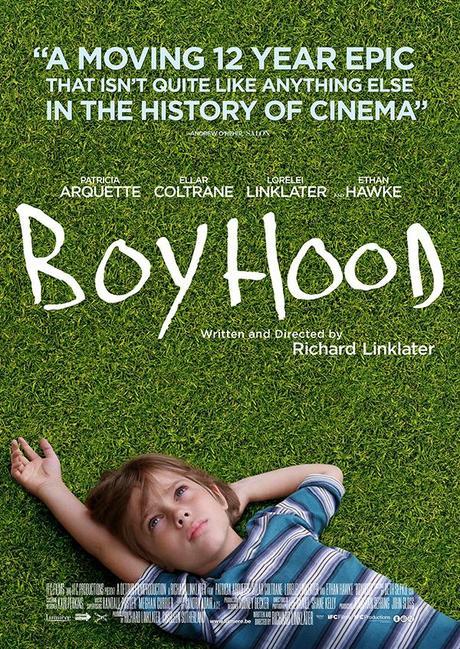

Richard Linklater entouré des mêmes acteurs fait son film en 12 ans. De 6 à 18 ans Ellar Coltrane et son personnage, Mason, grandissent donc sous nos yeux. Enfant rêveur, Mason s’affirme et tente de se trouver une place : au sein de sa famille, père et mère séparés, à l’école, aux côtés d’une fille ou deux et finalement dans la vie. L’enfant grandit et ceux qui l’entourent aussi. Lorelei Linklater la propre fille du réalisateur qui joue la grande sœur, normalement insupportable gamine, bienveillante et protectrice adolescente. Ethan Hawke avec qui Linklater a régulièrement travaillé et qui interprète un père ado tardant à trouver le sens des responsabilités. Et Patricia Arquette qui n’a pas le rôle le plus gai.

Au début de la chronique, il est d’ailleurs assez fascinant de retrouver l’actrice telle qu’on l’avait laissée dans True romance (Scott, 1993) ou Lost highway (Lynch, 1997), les traits encore assez peu changés. Pourtant le temps fait son œuvre : silhouette et regard évoluent, l’actrice sexy laisse place à une autre, une femme mûre, plus posée et fatiguée. Pour décrire son évolution physique, c’est un peu comme si l’on avait regardé les 130 épisodes de Medium en une fois et que l’on ne s’était focalisé que sur elle (et encore, la série débutée en 2005 ne se déroulait que sur cinq ou six ans). Dans Boyhood, Patricia Arquette vieillit mais ce n’est pas qu’une question de physique. Son personnage nous touche et son infortune est aussi bête que la vie. Olivia choisit mal ses compagnons (« the parade of drunken assholes ») et se retrouve souvent seule pour élever ses enfants. Même si elle reprend ses études et décroche un poste d’enseignant à l’université, sa situation matérielle ne s’arrange pas. Une scène dans un restaurant reprend l’idée et laisse deviner la complexité de ses émotions. Elle y amène ses enfants, Mason et Samantha, pour leur expliquer qu’elle ne s’en sort pas comme elle le voudrait. S’approche d’eux le directeur du restaurant qui est heureux de pouvoir enfin remercier Olivia, grâce à qui il a repris ses études et a pu devenir ce qu’il est à présent. C’est bien sûr valorisant pour Olivia, mais l’expression sur son visage n’est pas franche et la douleur s’y mêle. Ainsi, à travers cette scène on prend d’autant mieux conscience que sa générosité n’a pas été sans conséquence sur sa propre vie et rappelle de manière plus générale que ce sont nos propres choix qui nous déterminent. Dans les dernières années du récit, Olivia a à nouveau déménagé. Ses foyers n’ont cessé de rapetisser. Après les grandes villas, elle vit maintenant dans un appartement modeste, et, avant que son fils ne la quitte pour vivre par lui-même, elle dit tout son désespoir : à ses yeux, il ne reste plus qu’une étape, le cimetière. Olivia n’a pas connu d’autre drame que celui du temps qui a passé et pour elle la « rupture transformative » a bien lieu. Avoir plus de 40 ans et se retrouver seule sans ses enfants.

Au contraire, du temps réel parcouru dans la trilogie des Before (sunrise, 1995, sunset, 2004, midnight, 2013), dans Boyhood, Linklater densifie le passage du temps. Il place des marqueurs temporels (Potter, la guerre en Irak, Obama ou Suburban war d’Arcade Fire…), cependant, parce qu’elles sont à la fois proches et lointaines, ces références n’ont jamais vraiment d’importance. A peine existent-elles qu’elles s’évanouissent déjà. Le temps a passé et Linklater transforme ces douze années envolées en une mémoire collective où la vie de ses personnages, celle de ses acteurs, la nôtre se confondent. Comme dans un miroir toutes se reflètent et plonger le regard dans ce miroir nous affecte profondément. Le regard du petit Mason allongé face au ciel. Le regard de Mason assis dans le désert face à nous. Le cinéma ne retient pas du temps que l’instant saisi sur pellicule. Il s’insère aussi dans les ellipses, les coupes et les interstices. Il restitue tout ce qui compte et que l’on ne voit pas, dans un même instant le souvenir et l’émotion. Non pas 2h45 mais douze années pleine et entière. Tout un pan de notre existence.

* Richard Linklater dans l’entretien qu’il accorde à Jean-Philippe Tessé pour les Cahiers du Cinéma, n° 702, juillet-août 2014, p. 51.

A lire sur le film :

- Le très bel article de Nicolas Bauche paru dans Positif, juillet-août 2014, n°641, page 106-107.

- Romain Lefebvre, « Les chutes de la réalité » sur Débordements.fr, publié le 3 août 2014.

- Ursula Michel, « À la recherche du temps qui reste » sur Slate.fr, publié le 24 juillet 2014. La journaliste revient sur différentes représentations du temps dans l’art notamment sur le travail étonnant de Roman Opalka ou sur cette très jolie scène de Smoke de Wayne Wang (1995) où Auggie (Harvey Keitel) apprenait à Paul Benjamin (William Hurt) à regarder ses nombreuses photos du même angle de rue prises quotidiennement.