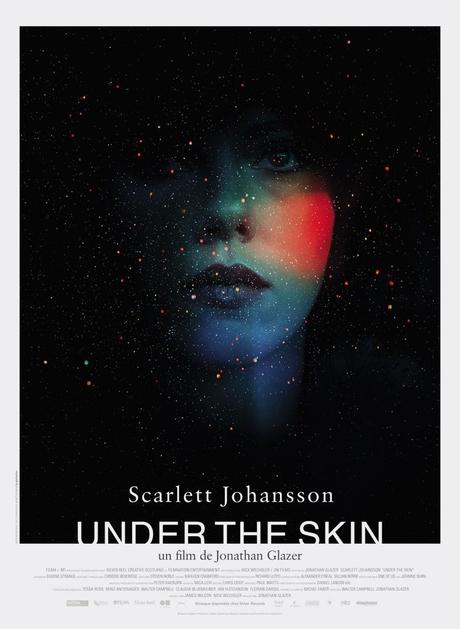

Jonathan Glazer, 2013 (Royaume-Uni, États-Unis, Suisse)

Feindre l’humain pour ne plus laisser de ses proies que la peau. Des corps fébriles disparus, engloutis dans une masse liquide qui lentement les absorbe et ne laisse plus d’eux qu’une enveloppe froissée. Dans la seconde partie, agressé et ayant perdu tout de sa douce et chaude cruauté, après s’être dévêtu de la peau qui le couvrait, ce corps perdu ayant peut-être plus intimement compris ce qui faisait l’humain, brûle et disparaît dans la neige (séquence rappelant par certains aspects Essential killing de Skolimowski, 2010). Entre ces écorchés silencieux et cette mue abandonnée, calcinée, Scarlett Johansson en prédatrice itinérante parcourt en fourgonnette les marges urbaines de Glasgow ou les bords des falaises écossaises. Créature artificielle composée lors d’une extraordinaire séquence d’ouverture, où l’on ne sait dire si ce que l’on voit se rapporte au déplacement de corps célestes à l’échelle des planètes ou bien au métabolisme cellulaire d’un être nouvellement généré, elle devient une simple perspective charnelle quelque peu étrange pour des hommes seuls n’obéissant plus face à elle qu’à leur appétence sexuelle. Non pas un soleil mais un trou noir.

La maîtrise formelle de Jonathan Glazer est plus grande encore que sur ses précédentes réalisations. L’adaptation très libre du livre de Michel Faber (Sous la peau, paru en 2000) et les partis pris (épure des décors et des plans, laconisme des échanges, beau travail sur le son, photographie parfaite de Daniel Landin, en correspondance avec le personnage de Scarlett Johansson tantôt une mort glacée, tantôt une innocente dans la brume…), s’ils ne font pas d’Under the skin un très grand film, ils en font un film autrement plus convaincant que Birth (2004), deuxième réalisation dont la réputation est allée grandissante avec les années, mais qui (peut-être surtout en raison de faiblesses scénaristiques) nous avait pourtant laissé très dubitatifs.

Il n’y a pas de cœur ni d’amour dans Under the skin (encore moins d’érotisme, sinon semblable à celui d’un corps exposé à la morgue). Bien que cette autre veuve noire (autrement plus dangereuse que dans Avengers, Whedon, 2012) fasse un geste qui s’en approche lorsque le garçon difforme est finalement épargné. Il n’est pas là question, de la part de la prédatrice, d’une charité malsaine, mais plutôt d’une forme de clémence vis-à-vis d’un être qui lui renvoie in extremis sa propre image (on pense à « la compassion du dinosaure » dans The tree of life de Malick, 2011).

Outre l’expérience plastique en écho forcément à 2001 de Kubrick (1968) (dans son entrée en matière et dans ses surfaces blanches et réverbérantes), outre le documentaire inattendu en pareil endroit (les caméras cachées accompagnant Scarlett dans son van ou dans la rue), on retient surtout un plan de ce film fantastique. Celui d’un enfant hurlant qui n’a pas encore l’âge de marcher, abandonné sur les galets, face à la mer qui gronde et se fracasse à quelques pas de lui. Un petit enfant avalé par la nuit. Un plan dont la violence paraît encore plus terrible si on le met en correspondance avec cet autre où dans un fondu enchaîné la créature incarnée par Johansson est montrée en position fœtale bercée par une forêt de pins qui lentement se balancent. Âpre et plein de la rugosité des éléments, froid glaçant la peau, flammes la consumant, brume roulant sur la lande du littoral, peut-être autant que l’humain c’est finalement la nature que Glazer ici définit.