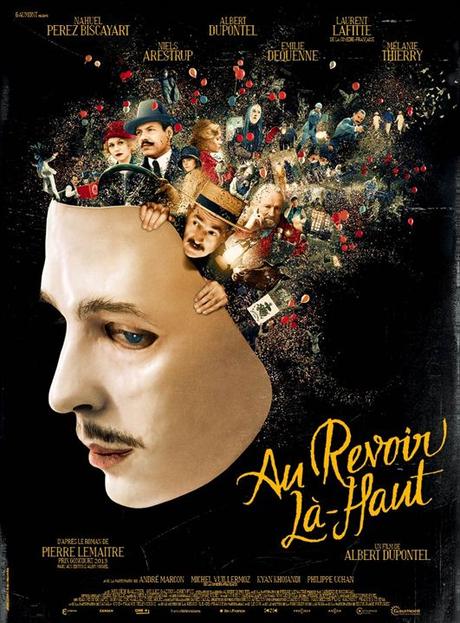

Albert Dupontel, 2017 (France)

ARNAQUE A LA COMMÉMORATION

ARNAQUE A LA COMMÉMORATION

Depuis quatre ans, chaque école a pu insister sur les commémorations, chaque classe a pu être concernée par le centenaire, les élèves ont pu s'interroger sur la présence de ces monuments dans les villes, ce qu'ils signifiaient, les noms inscrits, parfois classés, les allégories représentées et certains encore ont même participé en tant qu'acteurs aux discours des commémorations du 11 novembre. Alors, pensez, l'évocation des monuments aux morts dans Au revoir là-haut, film grand public-grands moyens, adapté qui plus est d'un prix Goncourt ( Au revoir là-haut de Lemaître en 2013), paraissait tomber au moment idéal (sortie nationale le 25 octobre, le temps de s'organiser...). Et, en effet, des scènes sont consacrées à ce contexte, aux morts nombreux et à leur place à trouver dans les cimetières, à l'érection de ces blocs et de ces statues à décider, puis à dessiner, puis à monnayer... Parce qu'il commence une semaine avant l'armistice, parce qu'il traite à la fois du retour des soldats à la vie civile et des hommages politiques souhaités, le récit offre une toile de fond pédagogique tout à fait opportune. C'est pourquoi, la publicité pour le film est d'ailleurs rapidement relayée par les sites académiques, par les inspecteurs vers les enseignants, une page y est consacrée sur le site de la Mission pour le Centenaire, des plaquettes pédagogiques sont imprimées et déposées dans les casiers des professeurs des collèges et des lycées... Et le film... ne vaut pas grand chose.

Car devant cette toile de fond historique, et sur une intrigue bien trop ficelée, les acteurs s'agitent et nous fatiguent. Pire, certains comme Laurent Lafitte insupportent. Cependant, quand on va chercher les petites différences entre son personnage et celui du roman, on comprend vite qu'il a fallu, pour une raison qui nous échappe, gonfler ce méchant désigné d'une plus grande vilenie (par exemple, il est dans le film directement responsable de l'assaut qui coûte son visage à Édouard Péricourt tandis que dans le livre l'ordre d'attaquer vient de plus haut). D'autres acteurs deviennent transparents. Nahuel Perez Biscayart, privé de visage, a du mal à exister sous le regard du réalisateur. Soldat à la gueule cassée, sa force de jeu disparaît (il suffit de se rappeler de 120 battements par minute de Campillo sorti trois mois plus tôt) et la mise en scène ne fait rien non plus de son corps. Et quand il n'est plus que des yeux sans visage, la caméra se précipite sur un gros plan pour saisir une larme à laquelle on ne croit pas. Sauvons Nils Arestrup de cette distribution, posé et plus charismatique que les autres, lui existe malgré son rôle de vilain père repenti. Qui retenir d'autres ?

Sinon, les masques sont jolis... Bon et après ? Qu'ont-ils à dire à part doubler des émotions déjà facilement comprises par la situation, annoncées par les dialogues, soulignées par la musique ? Les masques ne sont plus un symbole. Certains spectateurs parlent alors de poésie... Question de point de vue. On regrette encore que les seuls regards auxquels la gueule cassée se confronte soient ceux doux, compréhensifs, d'une fillette et d'un copain de tranchée. Ce n'est qu'une autre façon de ménager le spectateur. Le film n'a-t-il vraiment rien à dire sur l'époque ? Quel contexte social ? Quel regard du passant, du commerçant, de la prostituée, du père, de la société posé sur lui ? Dupontel se concentre sur d'autres points et veut marquer. Il livre par exemple une scène de bataille qui pourra être utilisée en classe pour impressionner les élèves, car elle apporte une image plus moderne, plus colorée, plus épatante de la guerre que l'assaut du colonel Dax dans Les sentiers de la gloire (Kubrick, 1957). Quoique. Dupontel souhaite donc impressionner : la caméra se déplace sans arrêt, cherche à nous embarquer, les plans de certaines scènes sont inutilement multipliés et même les points de vue trop nombreux pour être justifiés (puisque l'histoire n'adopte qu'un seul point de vue, celui d'Albert Maillard joué par Dupontel). Le problème c'est que derrière tous ces mouvements d'appareil, ces cadrages, cette agitation, on ne voit plus que les intentions.

Aventure d'après-guerre, fable rocambolesque vaguement bouffonne, drame pris pour prétexte et merveilleux de façade, Au revoir là-haut est excessif. Vaguement cynique quand il évoque les décisions politiques, son plus gros problème est qu'il ne dit rien ou si peu. Alors, bientôt plus qu'une année de commémoration et on se pose la question : quelle est la valeur de ces films sur 1914-18 laissés durant ce Centenaire de la Première Guerre mondiale ? Cette valeur, on ira la chercher pour l'instant dans les films les plus modestes, (Damien Odoul, 2015), L'odeur de la mandarine (Gilles Legrand, 2015) ou Les gardiennes (Xavier Beauvois, 2017) ; des films qui ne sont sûrement pas exempts de défauts mais abordent des situations inédites au cinéma et bousculent quelque peu nos représentations. Quant à Au revoir là-haut, si l'on cherche la gouaille et des aspects ignorés du conflit ? On se reportera au plus solide Capitaine Conan (Tavernier, 1996). Les gueules cassées ? Il y a La chambre des officiers (Dupeyron, 2000). Les morts innombrables et tout l'émoi qu'ils suscitent ? Il y a La vie et rien d'autre (Tavernier, 1988). L'humanisme ? De Gance, à Kubrick en passant par Renoir, bien d'autres films encore. Et si l'on tient malgré tout au récit d'Au revoir là-haut, il y a le livre.